塑性加工とは?

種類や特徴についてわかりやすく解説

出典:はじめての工作機械

Point

✅ 塑性加工は切りくずが出ない加工法

✅ 金属は塑性と弾性の2つの性質を備える

✅ せん断や曲げ、鍛造など幅広い種類の加工法がある

目次

塑性加工とは

1. 切削加工との違い

材料に外から力を加えて変形させ、要求される寸法に仕上げる加工法のうち、切りくずを出さない加工法を塑性加工という。塑性は「そせい」と読む。

塑性と呼ばれる金属の性質を使った加工法なので塑性加工というが、実は切削加工でも塑性の性質が利用されている。そのため単純に、切りくずを出すか出さないかで塑性加工と切削加工を区別するのが最も分かりやすい。

塑性加工は一般に生産性が高い。材料の歩留まりが高く、ロスが少ないのも大きな特徴だ。プレス加工や鍛造加工に代表される塑性加工は、自動車部品の大量生産で採用されることが多い。

塑性加工には常温で加工する「冷間加工」と、加熱して材料が軟化した状態で加工する「熱間加工」がある。

2. 弾性と塑性

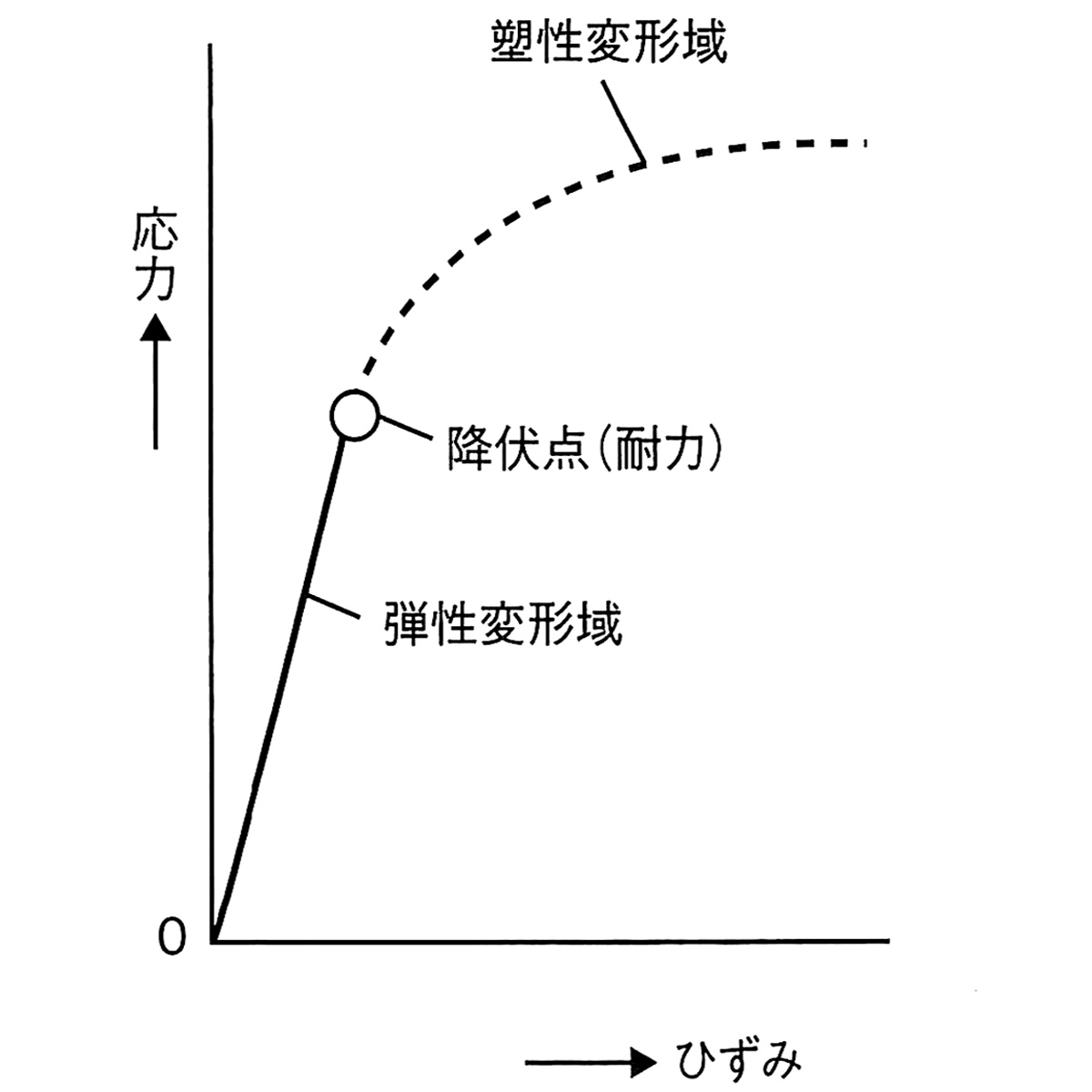

金属材料は弾性と塑性の2つの性質を備える。材料に力を加えて変形させても、力を除くと元に戻る性質を弾性という。一方、材料に加えた力を除いても変形がそのまま残る性質を塑性と呼ぶ。

弾性はばねの動きがイメージしやすい。ばねは力を加えて引っ張ると伸びるが、力を除くと元に戻る。

物体の内部に発生している単位面積当たりの力を「応力」と呼び、応力がかかることで変形する量を「ひずみ」という。応力とひずみの関係をグラフ化すると、弾性変形の領域は直線で表せる。そして、ある点を境に徐々にカーブしていく。この点を降伏点と呼び、降伏点以降のカーブは塑性変形の領域になる。つまり、金属材料を塑性変形させるには、降伏点以上の応力を与える必要がある。

プレス加工は金型を使い、降伏点以上の応力を材料に加えることで塑性変形させて、目的の形状を作り出す。しかし、金型の形状が正確にそのまま製品形状に転写されるわけではなく、材料は元の形に戻ろうとわずかに変化する。材料の弾性に起因する現象であることから、これをスプリングバックと呼ぶ。スプリングバックは成形品の形状精度や品質の低下を招くため、プレス加工ではスプリングバックをいかにコントロールするかが重要になる。

降伏点が大きい、またはヤング率が小さい材料ほど、スプリングバックも大きくなる。ヤング率とは弾性領域におけるひずみに対する応力の比を表す。

3. 一次加工と二次加工

塑性加工は、鋼材などの素材を作る一次加工と、素材を加工して成形品を作る二次加工に分かれる。

一次加工品は、製鉄会社などが圧延や押し出しで、基準寸法品を大量に安く作る。二次加工はプレス加工や鍛造加工、ロール加工などで、素材から製品を成形する。

塑性加工法の分類

塑性加工の目的は①成形 ②分離 ③矯正 ④改質に大きく分類される。

形を作る①と、板のせん断などの②が塑性加工の主な目的で、プレス加工はこれを果たす加工法だ。③は加工後の寸法や形状の不具合を塑性加工で直すことで、特殊な方法といえる。④は塑性変形による加工硬化や残留応力、結晶粒の微細化などを生かし、製品の精度向上や表面改質を実現する。

塑性加工で使われる材料は鋼が多く、残りはアルミニウムなどの非鉄金属が占める。主な形状には板材や棒材、管材、形材(かたざい)、塊(ブロック材)がある。

| 材料形状ごとの主な塑性加工法 | ||

|---|---|---|

| 板材の加工 | 管・形材の加工 | 棒・ブロック材の加工 |

| せん断 | せん断 | 熱間自由鍛造 |

| 曲げ | 曲げ | 熱間型鍛造 |

| 絞り | バルジ加工 | 冷間鍛造 |

| 張り出し | テーパー加工 | 転造 |

| スピニング | 偏肉加工 | |

| ロール成形 | ||

| 偏肉加工 | ||

1. 板材の加工

素材メーカーから納入される板やコイル状の材料をプレス加工などで成形する場合には、必ず所定の大きさに切断する必要がある。その後、穴開け加工や曲げ加工、絞り加工をする。 主な加工には①せん断 ②曲げ ③絞り ④張り出し ⑤スピニング ⑥ロール成形 ⑦偏肉加工 がある。 成形には、プレス機械や曲げ加工機(ベンディングマシン)などの往復運動をする機械や、スピニングマシンやロール成形機といった回転運動をする機械を使う。

2. 管や形材の加工

パイプをはじめとした円管や、角形の断面を持つ形材は、せん断した後に曲げ加工をすることが多い。円管では、中に水やゴムを入れて、それらを加圧して円管を膨らませるバルジ加工もある。加工機には、専用のパイプベンダーやバルジ成形機が使われる。

3. ブロックや棒材の加工

ブロック材や棒状の材料(棒材)を加工する方法は、鍛造や転造が挙げられる。両加工法とも大きな加工力が必要なため、潤滑剤の選定も大切だ。

(1) 鍛造

鍛造は金属の塊を圧縮して成形する加工法。非常に大きな力が必要で、材料を加熱して軟らかくした状態で加圧して加工する熱間鍛造が多く使われる。加工機には、鍛造プレスや圧造機、回転鍛造機や転造盤などがある。

鍛造加工には①材料をたたいてつぶしながら形状を作る自由鍛造 ②金型の凹凸を材料に転写する型鍛造 ③先細りの穴の中に材料を押し込んで通過させて形状を作る押し出し がある。

(2) 転造

転造は、棒状の金属材料を回転させながら転造ダイスと呼ばれる専用の回転工具を押し付け、工具の形状を材料に転写する加工法。転造盤を使って、冷間で加工する。主にねじや歯車を成形する。コインの外周のギザギザした溝も転造で作る。

切削加工に比べて少ないエネルギーで加工できる上、加工時間が短く生産性も高い。材料の表面に圧縮の残留応力が発生するため、疲労強度も向上する。

出典:はじめての工作機械

関連記事

工作機械とは?種類や特徴についてわかりやすく解説

工作機械は、身の回りの様々な製品に使われる部品を作り出しており、加工現場になくてはならない存在です。

本記事では、工作機械を代表的なカテゴリーごとに分類し、加工作業の中心となる主要な工作機械について紹介します。

フライス加工の基本。材料特性や工具、依頼する際のポイントなど

現在、製造現場では「マシニングセンター」を使用した加工が主流なので、経験の浅い作業者でも短期間で高精度な製品の加工が可能です。

その結果「フライス加工の基本」を知らない方が多く、加工中のトラブルに対応できないという状況が少なくありません。

この記事では、フライス加工の基礎や工具・被削材、トラブルへの対処法などをわかりやすく解説していきます。