光センサとは?種類・原理・用途・メリット・デメリットを徹底解説

光センサってどんなもの?スマホの画面調整やクルマの自動運転にも使われるって本当?

そんなシンプルな疑問を抱えている方にぴったりの内容です。

本記事では、光センサの基本から高度な応用までを、初学者でも理解しやすい流れで丁寧に解説します。

理解の地盤を固めた後は、応用、比較、そして最新の高精度技術まで、段階を追って知識を深められます。

目次

光センサとは何か?基礎から理解する仕組みと特性

光センサとは、光を検出して電気信号に変換するセンサの総称です。

ここで言う「光」とは、可視光だけでなく紫外線や赤外線など人間の目に見えない電磁波も含まれており、光の有無・強度・色など様々な情報を検知できます。

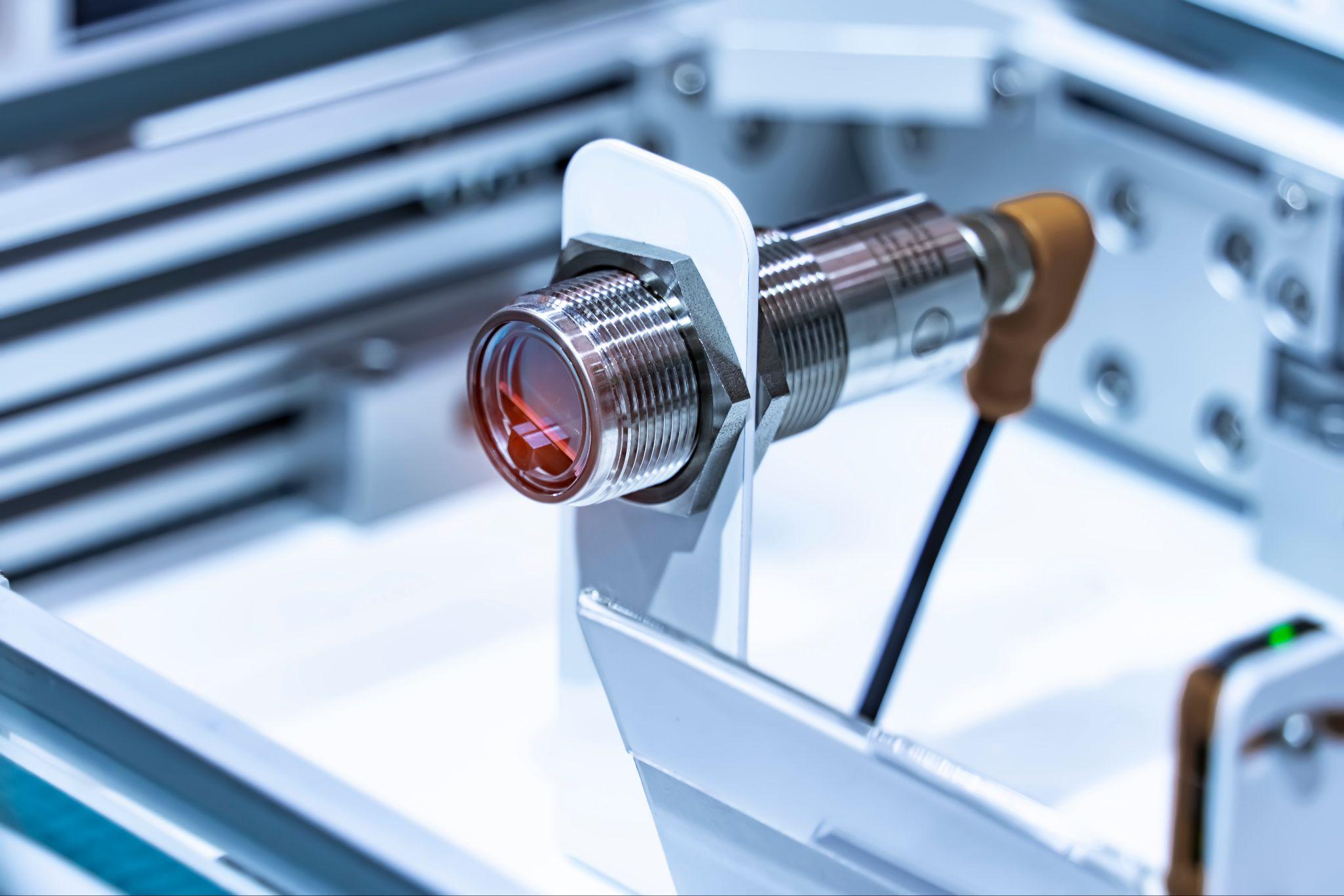

光センサは、内部に「受光素子」と呼ばれる光に敏感な電子部品を用いており、非接触で対象を検出することが可能です。

また、応答速度も非常に早く機械的な接触や複雑な構造を必要としないため、安全で清潔さを必要とする環境での使用に適しています。

このような特性を利用し、産業から日常生活まで広範な分野で利用されているのが光センサです。

光センサの種類まとめ|用途別にわかる特性を徹底比較

光センサには様々な種類がありますが、代表的なものとしてフォトダイオード、フォトトランジスタ、フォトレジスタ(光抵抗セル、CdSセル)、そしてCMOSイメージセンサなどが挙げられます。

それぞれ構造や動作原理が異なり、得意とする用途や特性も異なります。

以下に主な光センサの種類とその原理・特徴を説明します。

フォトダイオードの仕組みと用途|光→電流の直線変換

フォトダイオードは最も基本的な受光素子で、光エネルギーを電気エネルギーに直接変換する半導体素子です。

構造は通常のダイオードと同じpn接合からなり、光が当たると内部で電子と正孔のペアが生成され、順方向とは逆向きの電流(光電流)が流れます。この光電流は入射した光の強度(照度)にほぼ比例するため、フォトダイオードは光の強さを高い精度で電流信号として取り出せます。

一般的なシリコンフォトダイオードでは、光電流は数μA程度と小さいため、トランジスタやオペアンプで増幅して利用します。そのため、直線性が高く応答速度が速いという利点があります。

フォトダイオードは紫外線から可視、赤外線まで材料により感度を持ち、煙探知器やリモコン受光部、照度計、光通信受信機など幅広い用途で利用されています。

また、太陽電池も大面積のフォトダイオードの一種であり、入射光を電流に直接変換して発電に利用します。

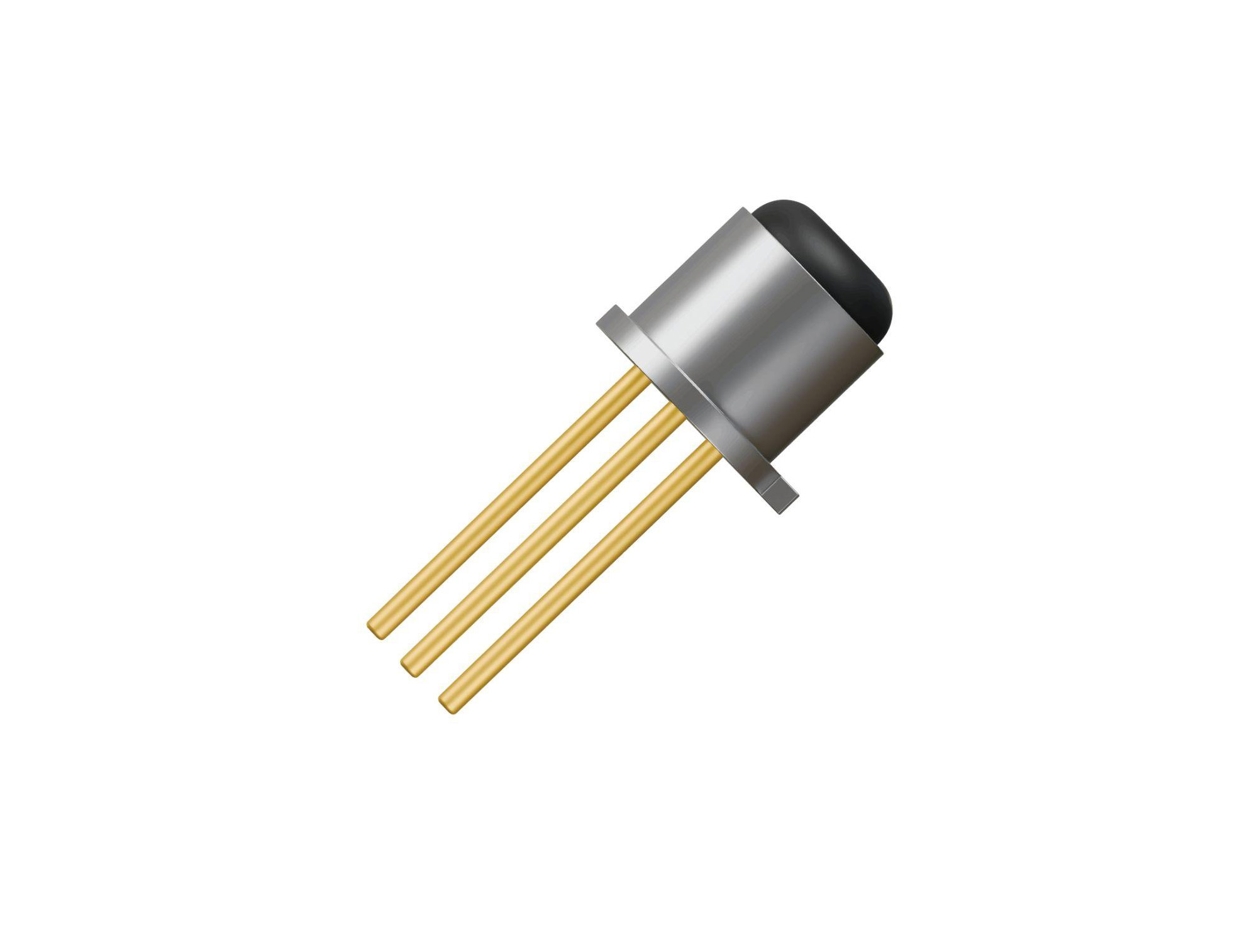

フォトトランジスタの構造と特徴|簡易検出に便利

フォトトランジスタはフォトダイオードとバイポーラトランジスタを一体化した受光素子です。

内部構造としては、トランジスタのベース-コレクタ接合部がフォトダイオードの役割を果たし、光が当たるとそこに光電流が発生します。この光電流がトランジスタのベース電流となって増幅され、コレクタ電流として出力されます。

つまり、フォトトランジスタは入射光に対する電流増幅作用を備えており、微弱な光でもある程度大きな出力を得られる高感度な素子です。

出力電流は照度に概ね比例しますが、増幅素子を内蔵する分フォトダイオードよりも応答速度は遅く、線形性もやや劣りますが最終的には数mA程度の出力が得られるため、簡単な光の検出(遮光・通光の有無検出や簡易な明るさセンサ)であれば直接マイコン等に繋いで使えるという利点があります。

フォトトランジスタは、防犯センサや照明の明暗スイッチ、光ファイバーの受信素子などに利用されます。

フォトレジスタ(CdSセル)|光で抵抗が変わる安価な素子

フォトレジスタ(CdSセル)は、入射光の強さによって抵抗値が変化する光センサです。

代表例として硫化カドミウム(CdS)を材料にした光導電セルが広く知られ、光が当たると半導体中の電子が励起されて伝導帯に変化する(光導電効果)ことで抵抗が下がります。

光導電セルは、明るいほど抵抗が低下し、暗いほど抵抗が増大する特性があり、CdSセルでは暗所で数MΩ、室内照明下で数十kΩ、明るい屋外では数kΩ以下まで変化します。

この大きな抵抗変化を利用して、明るさに応じて電圧を分圧したり、スイッチ動作が簡単な回路を作成できます。

フォトレジスタは構造が単純で安価ですが、光→抵抗変化への応答速度は遅く、明暗の変化に対し数十ミリ秒、場合によっては秒単位の遅延があるので、ゆっくりした環境光の変化検出には適していますが、高速な光信号の検出には不向きです。

CdSセルは人間の視感度に近い波長特性を持ち、比較的大きな電流を流せるため街路灯の自動点灯や夜間照明、自動車のオートライトなど周囲の明るさに応じたオン/オフ制御に古くから使われてきました。

ただし主要成分のカドミウムが有害であるため、EUのRoHS規制では一部用途を除き使用が制限されており、近年はフォトダイオード+アンプICなど代替手段への置き換えも進んでいます。

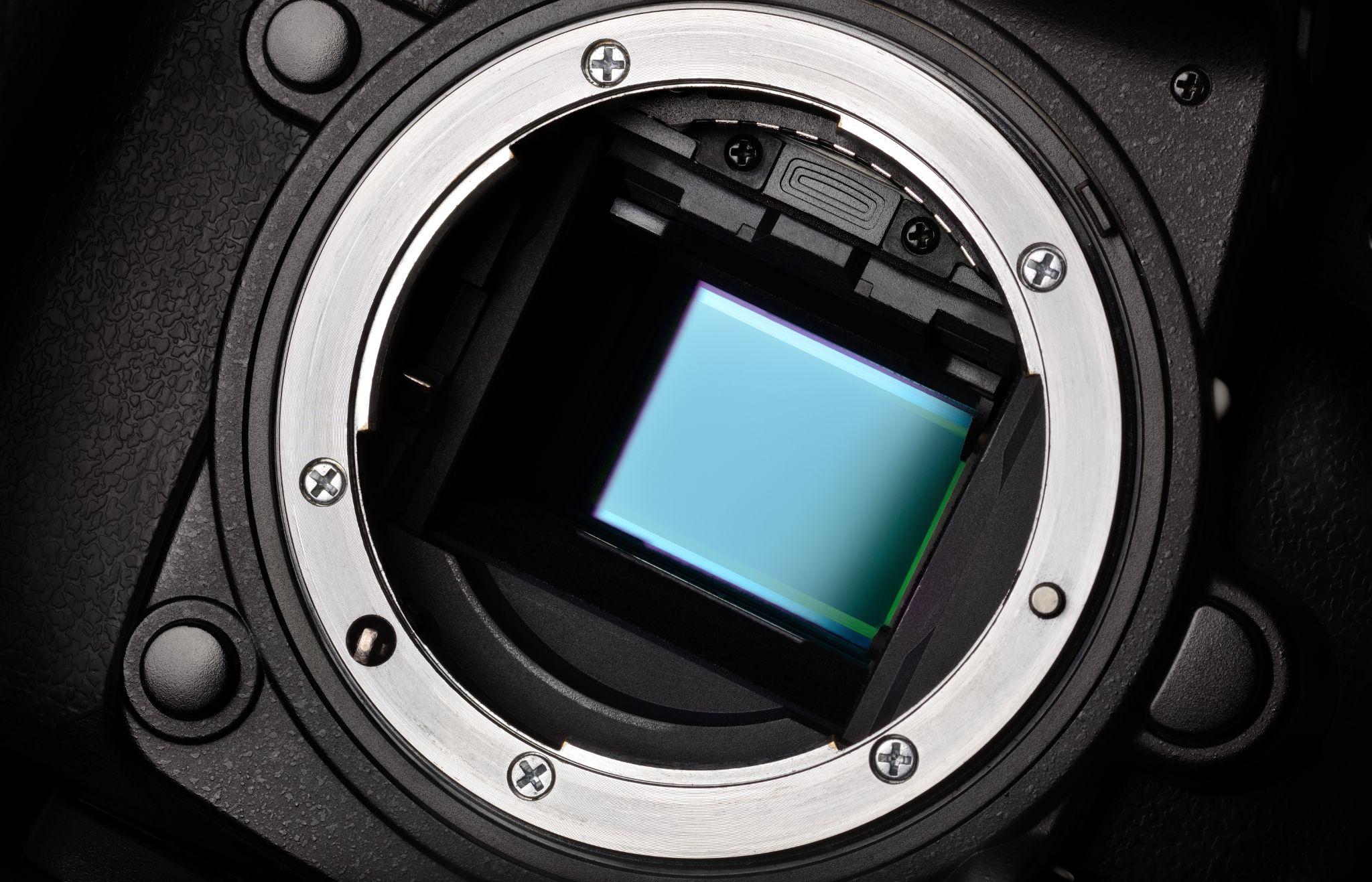

CMOSセンサの特徴|高解像・低消費電力な撮像技術

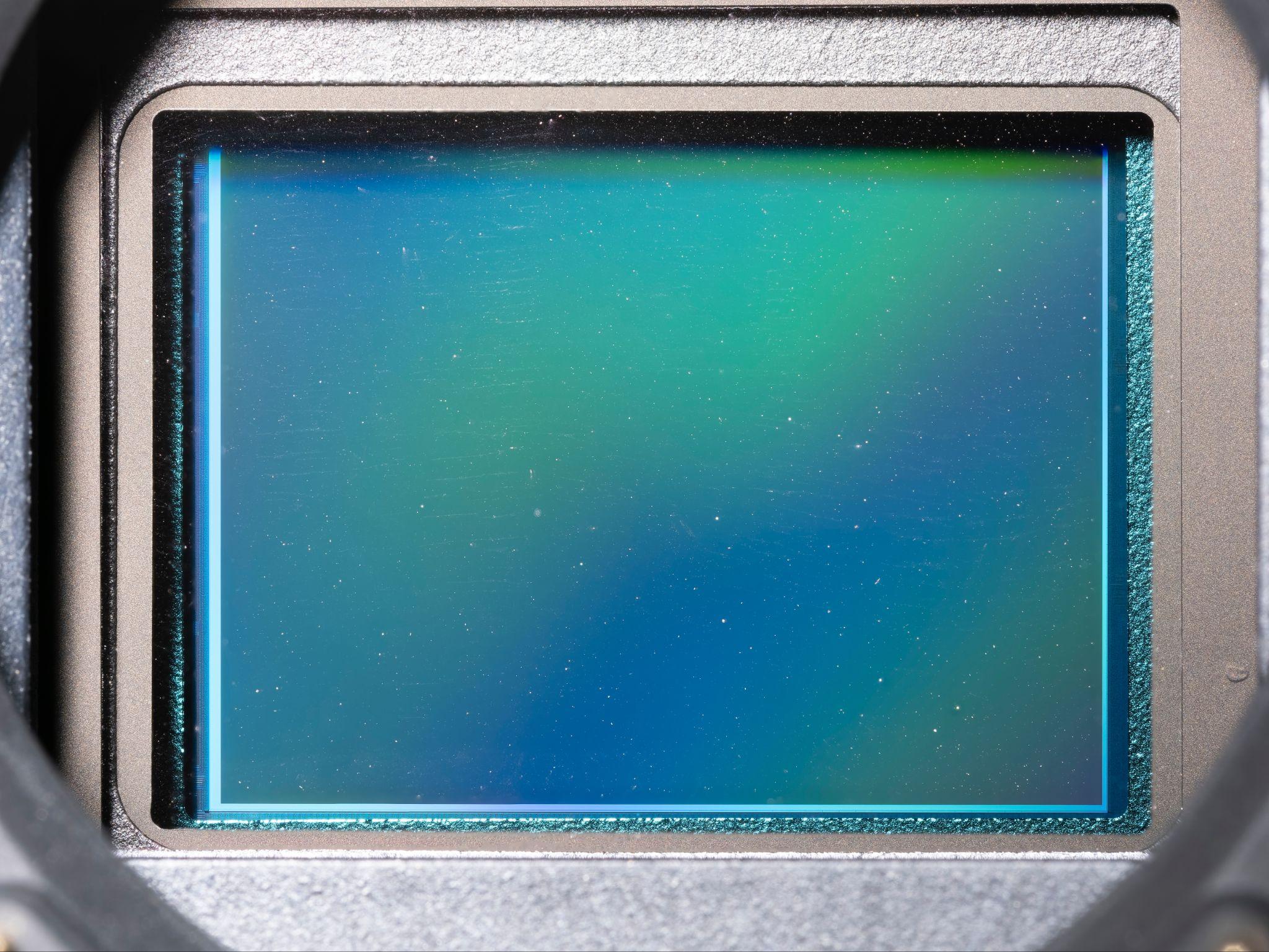

CMOSイメージセンサはデジタルカメラやスマートフォンのカメラに用いられる撮像用センサです。

多数のフォトダイオード(画素)がマトリクス状に集積されており、各画素で受光した光を電荷や電圧に変換し、画像として読み出せるようにしたものです。

CCD(電荷結合素子)センサも同様に撮像素子の一種ですが、近年は低消費電力かつ高速読み出しが可能なCMOS方式(アクティブピクセルセンサ)が主流となっています。

CMOSイメージセンサは基本構造として各画素にフォトダイオードと増幅用トランジスタを持ち、光→電荷変換後にその信号を逐次スキャンして電気信号(映像信号)として出力します。フォトダイオード自体の原理は他と同じ内部光電効果ですが、微小な画素にもトランジスタ回路を組み込むことで直接デジタル値や電圧を読み出せるようにした点が特徴です。

近年のCMOSセンサは数千万以上の画素を高密度に集積し、高解像度かつ高感度な撮像を実現しています。また画素回路の工夫(裏面照射型センサや画素内ADC等)やAIによるノイズ低減技術により、暗所性能や高速撮影性能も飛躍的に向上しています。

CMOSイメージセンサは、カメラ以外にも産業用ロボットのマシンビジョン、医療内視鏡、監視カメラ、自動運転車の画像認識など「見るための目」として不可欠な存在になっています。

特殊用途の光センサを知る|PMT・APD・SiPMなど

上記以外にも特殊用途の光センサが存在します。

光電子増倍管(Photomultiplier Tube, PMT)は真空管内の光電面で発生した光電子を多段の電極で倍増させることで、極めて微弱な光を増幅検出できるセンサです。

外部光電効果を利用しており、単一光子レベルの検出能力と高速応答・低ノイズを併せ持つため、ニュートリノ観測(スーパーカミオカンデの検出器)や天文学、医療用PET、分光分析などで活躍しています。

また近年では、半導体で構成された雪崩フォトダイオード(APD)やシリコン光電子増倍素子(SiPM)といった高感度センサも登場し、LiDARや高エネルギー物理実験などで利用されています。

さらに、可視光以外に特化したものでは、赤外線検知のための熱型センサや紫外線センサ、また光ファイバーそのものを歪み・温度センサとして用いる光ファイバーセンサなど、多種多様な光センサ技術が存在します。

光センサの動作原理|光電効果による「光→電気」変換メカニズム

光センサは種類ごとに細かい構造は異なりますが、基本的には「光が当たると物質中に電荷キャリアが発生する」という光電効果に基づいて動作します。

光電効果には大きく分けて、金属表面から電子が飛び出す外部光電効果と、半導体内部で電子が励起されて伝導電子・正孔が生じる内部光電効果があり、前者は光電子管や光電子増倍管で、後者は半導体のフォトダイオードや光抵抗素子で利用されています。

フォトダイオードやフォトトランジスタでは、光子のエネルギーが半導体のバンドギャップ以上であれば内部で電子-正孔対が生成されます。

これによりpn接合の空乏層に光起電力が生じて電流が流れたり、接合部の抵抗が変化したりします。

フォトダイオードは逆バイアスをかけた状態(光導電モード)で光電流を取り出すと直線性が良く高速応答が得られます。

また、バイアスをかけず光起電力で起電力を生じさせる動作(太陽電池など)も可能です。

一方、光抵抗(フォトレジスタ)は半導体結晶中で光により伝導帯に遷移する電子が増えることで抵抗値が下がる光導電効果を利用しています。

いずれも光によって物質の電気的な特性(電流・電圧・抵抗)が変化する現象を使っており、その変化量を電気信号として検出します。

なお、古典的な光電子管(真空中の光電セル)は、光が当たると金属の光電面から電子が放出され、プラスの電極に飛んで電流を流す原理でした。

これはアルベルト・アインシュタインが解明した外部光電効果そのもので、現在は光電子増倍管などに受け継がれています。

光電子増倍管では一次電子をダイノードと呼ばれる電極で倍増し、最終的に初期光子1個に対し最大1億倍(160dB)もの増幅を行えるため、極限的な高感度を実現しています。

このように光センサは目的に応じて様々な物理現象を利用しますが、本質的には「光→電気」の変換という点で共通しています。

光センサの特徴とは?利点と欠点、他方式との比較で整理

光センサにはいくつかの共通した利点と欠点が存在します。

他方式のセンサ(例えば機械式スイッチや音波センサ、磁気センサなど)と比較しながら、その特徴を整理します。

光センサのメリット(利点)|非接触・高速応答・多用途対応の強みとは?

第一の利点は非接触で対象物を検出できることです。

光センサは対象物からの反射光や遮光の変化を検知するため、対象に直接触れる必要がありません。これにより被検出物を傷つけたり摩耗させたりせずに検出することが可能で、センサ自体も物理的摩耗がないため耐久性に優れています。

第二に、応答速度が非常に速い点も大きなメリットです。

光は電磁波であり伝搬が速く、センサ内部も電子部品で構成され機械的な遅れがないため、ミリ秒〜マイクロ秒オーダーでの高速応答が可能です。機械式スイッチでは検出に数ミリ秒かかる状況でも、光センサならほぼ即時に近い反応で生産タクトタイムを向上できます。

第三に、光センサは多様な物理量に対応できる柔軟性があります。

可視光はもちろん、赤外線や紫外線といった人間には見えない光も適切な受光素子を選べば検出可能で、距離・角度・色・動きなど光の使い方を工夫することで様々な情報を非接触で取得できます。

この汎用性の高さが光センサの大きなメリットです。

さらに、小型の半導体チップで構成でき大量生産が容易なため、コスト面・サイズ面でも有利な場合が多く、バッテリー駆動の携帯機器にも組み込みやすいという利点があります。

光センサのデメリット(欠点)|外光や汚れに弱い?導入時の注意点とは

光センサの代表的欠点は、周囲環境の影響を受けやすいことです。

光は直進性が高く遮蔽物に弱いため、埃や汚れでレンズが覆われると感度が低下します。また、屋外では太陽光など外乱光の影響で、センサが誤反応(ノイズや飽和)する恐れがあります。

複数の光センサを近接設置した場合、お互いの発光が干渉する相互干渉も起こり得るため、一定の距離の確保や正確な光軸の調整、防遮光対策が必要です。

これに対し、超音波センサや磁気センサは光の影響を受けないため環境によっては光センサより安定する場合があります。

また、光センサは対象が透明または鏡面の場合、検出が難しいケースがあります。

反射型フォトセンサでは対象の色や表面状態で反射光量が変わるため、検出を安定させるには調整が必要です。

逆に超音波なら透明な物体でも検知が可能で、誘導センサを使用すれば検出対象が金属内部でも問題ありません。

このように検出対象や環境条件によって適材適所のセンサ選定が重要です。

さらに光センサ(特にアナログ出力のもの)は、温度変化による特性変動や経年劣化(フォトレジスタの感度低下等)を考慮する必要があります。

しかし、熱型センサなら温度依存が少ないという特徴もあり、一概に光センサが常に優れているとは限りません。

光センサは非接触で高速だが、環境要因に注意が必要という点で、他方式のセンサとトレードオフの関係にあります。

システム設計時には光センサのメリットを活かしつつ、欠点を補う対策(ハウジング設計や信号処理)を講じることが求められます。

なお、光センサ同士を比較した場合の特徴も押さえておきましょう。

前述したように、フォトダイオードは高速・直線性がある反面、出力が弱い、フォトトランジスタは感度は高いがやや遅い、フォトレジスタは安価だが応答が極めて遅い、といった違いがあります。

用途に応じて、必要な速度・感度・波長特性に合致する光センサ素子を選択することが大切です。

機械加工の現場で使用されている光センサの応用例

光センサは、日常生活だけでなく機械加工の現場でも数多く利用されています。

光センサを活用した設備と、経験上感じたことを以下で紹介していきます。

工場の入口に光センサで自動開閉する「高速シートシャッター」を導入した事例

工場の入口では、多くの作業者が頻繁に出入りしているため、その都度シャッターのスイッチを押す必要があります。

抱えていた荷物を一旦下し、再度持ち上げるという動作は、作業者にとってかなりの負担で、高齢の作業者には苦痛が伴う作業です。台車を使用していても、一旦止まってシャッター開閉のボタンを押す動作も、頻度が増えればとても面倒だと感じられます。

しかも、汚れた手でボタンを操作する作業者が多く、汚れによるスイッチの接触不良や接点のショートなどが度々起こっていました。

そこで、光センサを利用した自動開閉の高速シートシャッターに変更したところ、工場内への荷物の搬入や搬出がとてもスムーズになり、スイッチに直接触れる必要がないため、ボタンを汚して故障させる問題点を解消できました。

しかし、光センサで自動開閉するシャッターも、センサの取り付け位置や扱い方によっては人身事故が起こる可能性があるので注意が必要です。

シートシャッターの多くは、センサが何も検知しないときは「シャッターを閉める(下ろす)」ように設計されており、光センサの検出範囲もシャッターよりも外(または内)になっています。

そのため、光センサの検知する範囲外(シャッターの真下など)に人がいても、「物体(人)がいない」と判断し、自動でシャッターが下りることで怪我をする可能性があります。

近年では、「フールプルーフ」の観点からシャッターの真下に人がいても下りてこないように設計されていますが、自社で設置したものやセンサの後付けなどで改造したものは、センサの検出範囲の調整には十分注意してください。

工場内に設置されたトイレの照明に光センサを導入した事例

工場内に設置されているトイレに光センサを取り付け、自動で個室内のライトを点灯させるようにした事例を紹介します。

トイレの個室に人が入ると自動でライトが点灯し、人がいなくなると消灯するようにしたところ、ライトの消し忘れによる電気の無駄を削減できました。

しかも、個室の窓から光が見えるようにしているため、ドアをノックしなくても中に人がいる、いないが見るだけでわかるようになっています。

このタイプの光センサは、検出範囲内の動く物体に反応するため、便座に座ってあまり動かない状態では、一定時間で消灯してしまいます。そのため、消灯したときに手を上に挙げて振るなどの動作をした経験がある人は多いでしょう。

光センサ付きシートシャッターを導入した例と同じく、汚れた手、または濡れた手で直接スイッチに触れることがないため、こちらもスイッチの故障がなくなりました。

製品の仕分け、その他にも光センサが使われている

食品包装で使用する機械には、製品の仕分け作業に光センサが使われています。

光センサは、製品の箱詰め工程で使用されている包装紙の色をスペクトル分析し、製品を分別できるので、パッケージの色が違う製品の誤混入の防止が可能です。

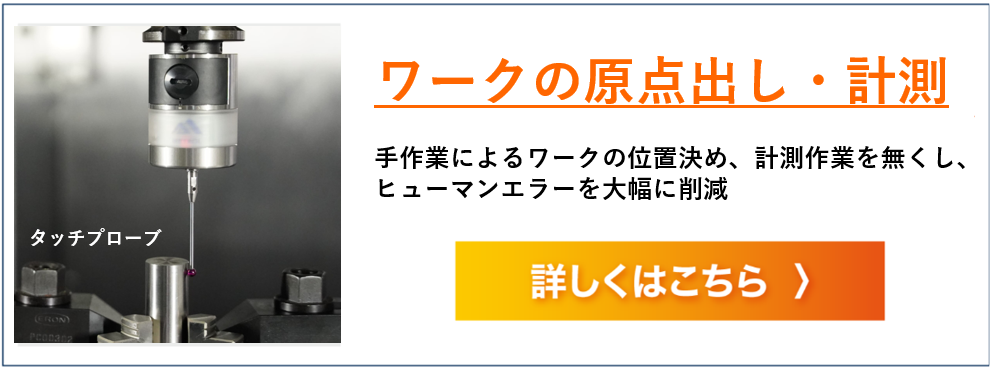

メトロールの高精度な位置決めセンサとは?

光センサは非接触・高速応答といった特長から、多くの製造現場で位置検出や物体認識に広く用いられています。

しかし、数ミクロン単位の精密な位置決めや、加工機内での安定した工具検出といった高精度が求められる現場では、光センサではカバーしきれない領域も存在します。

そこで注目されるのが、メトロールの接触式・空圧式センサです。

光の影響を受けず、粉塵・油・高温・真空といった過酷環境下でも繰返し精度0.5µmを実現することで、光センサでは難しい「確実なゼロ点出し」や「ミクロン精度の芯出し」に対応可能です。

本章では、光センサとの補完関係にあるメトロールの「高精度位置決めタッチスイッチ」や「工具長測定ツールセッタ」、「タッチプローブ」、「エアマイクロセンサ」など、代表的な製品の特長と活用シーンを詳しく紹介します。

高精度位置決めタッチスイッチ(位置決めセンサ)

接触式の高精度スイッチで、工作機械やロボット、治具などの位置決めやワーク有無検出に用いられます。最大繰返し精度0.5µmと極めて高精度で、IP67の防水防塵性能を備え、悪環境下でも安定動作します。200種類以上の標準モデルがあり、狭所対応、高温対応、真空対応、低接触力タイプなどバリエーションが豊富です。

ツールセッタ(工具長測定センサ)

CNC工作機械や産業用ロボットに搭載し、工具長の測定や原点位置出し、工具折損検知などに使用される接触式センサです。工具の長さや摩耗、熱変位を機内で自動測定・補正することで加工不良を防止し、段取り時間を大幅短縮します。世界74ヵ国で50万台以上の出荷実績があるメトロールのベストセラー製品です。

タッチプローブ(機上測定プローブ)

工作機械やロボットに搭載し、加工前のワーク位置決め(芯出し)や加工後の寸法測定を自動で行う機内計測用の接触式プローブです。繰返し精度1µmでワークの基準出し・寸法検査を自動化し、熟練者の手作業を置き換えることで段取り時間短縮や加工不良防止に貢献します。有線式と無線式(ワイヤレス)のモデルがあり、5軸加工機やロボットへの後付けニーズにも応えています。

エアマイクロセンサ(空圧式センサ)

空気圧を利用した非接触センサで、ワークの着座状態を数ミクロン精度で検出できます。従来は困難だった10µm以下の隙間(「浮き」)を±0.5µmの繰返し精度で検知し、ワークと治具の密着不良による加工不良や設備のダウンタイムの発生を防止します。半導体製造プロセスや精密部品のクランプ工程、研削盤の砥石位置合わせなどで活用され、国際標準のIO-Link通信にも対応したスマートセンサです。

関連記事

【導入事例】進化するロボット加工。大型鋳物の切断・研削をオートメーション化

ロボットを使った大型鋳物の湯口切断の位置決めに、メトロールの無線式3次元タッチプローブ「RC-K3X」を使用して高精度に原点出しを実現した事例です。

接触式のため、レーザー式の測定機などと比べ工場内の明るさなどの外部環境の影響を受けず、稼働プログラムの調整時も目視で確認しやすいといったメリットがあります。

XYテーブルの熱変位をミクロンレベルで補正

光ファイバセンサからの置き換えで、センサ段取り時間を大幅削減

「光ファイバセンサ」は、搬送物の材質や反射率によって、信号点が変わるため、多品種小ロットの生産ラインではセンサの段取り替えが多く、段取り時間が長くなってしまいます。

メトロールの「精密位置決めスイッチ」なら搬送物の材質に左右されず、接触検出で位置決めが可能になります。