非接触センサとは?種類・仕組み・応用分野を徹底解説

非接触センサとは、対象物に直接触れることなく、その位置や動き、温度、圧力などの情報を検出・計測できるセンサのことを指します。

接触による摩耗や汚染を避けられるため、工場の自動化や医療現場、スマートデバイスなどさまざまな分野で活躍しています。

赤外線や超音波、静電容量、光学など多様な検出原理があり、用途に応じて使い分けられるのも特徴です。

本記事では非接触センサの基本的な仕組みから種類、具体的な応用例、メリット・デメリット、さらには最新の技術動向まで幅広く解説します。

非接触計測の重要性や利便性を理解し、適切なセンサ選定や活用の参考にしてください。

目次

非接触センサとは?基本の仕組みと特徴をわかりやすく解説

非接触センサとは、対象物に直接触れることなく離れた位置から情報(温度、位置、圧力、動きなど)を検知・計測できるセンサのことで、検知した情報を自動化システムなどの制御装置にリアルタイムで伝達するために欠かせないものです。

非接触センサは赤外線、超音波、電磁場などを利用して離れた場所から対象を検出し、直接接触が難しい場面での計測を可能にします。

体温測定では、従来の体温計が体に触れて温度を測るのに対し、非接触センサの一種である赤外線温度計は人体から放射される赤外線を読み取ることで接触せず体温を測定することが可能です。

このように非接触センサは電気的・磁気的・光学的・音波的な原理に基づいて動作し、機械的な接触や動作なしに対象の状態を把握できます。

非接触センサの種類一覧と特徴まとめ

非接触センサにはさまざまな種類があり、利用する物理現象やエネルギーの種類によって分類できます。

図は代表的な非接触センサの種類を示したものです。それぞれのセンサは異なる原理で動作し、得意とする計測対象や用途も異なります。

以下に主な種類とその原理について詳しく説明します。

赤外線センサとは?動作原理と代表的な応用例

赤外線センサとは、赤外線と呼ばれる電磁波を利用して対象物を検出する非接触センサです。

一般に、赤外線センサは赤外線の光を対象に向けて放射し、その反射光や吸収の度合いを測定することで、対象物の有無や距離を判断します。

近距離で物体の存在を検知する赤外線近接センサでは、LEDから発した赤外線が物体に当たって反射し、フォトダイオードでその反射強度を測ります。

また、人の動きを感知する受動型赤外線センサ(PIRセンサ)のように、物体自身が放出する赤外線(熱放射)の変化を捉えるタイプもあります。

赤外線センサは防犯システムのモーションセンサ、テレビのリモコン受信部、環境モニタリング装置など幅広く利用されており、非接触式の温度計(赤外放射温度計)も赤外線センサを応用したものです。

静電容量センサとは?特徴と産業での活用例

静電容量センサとは、電極間の静電容量の変化をとらえて対象物の存在や位置を検出するセンサです。

コンデンサ(蓄電器)は2つの導体板の間に電荷を蓄える性質がありますが、静電容量センサではセンサ本体がコンデンサの一方の極板となり、対象物がもう一方の極板として機能します。

センサに一定周波数の交流電圧を加えると、センサと対象物間の距離が変化した際に回路の静電容量が変わり、それに応じてセンサ出力の振幅や周波数が変化します。

この変化量を計測することで、対象物までの距離や動きの精密な測定が可能です。

静電容量センサは非金属材料や液体の有無の検知にも適しており、容器内の液面レベルセンサでは液体を電極間の誘電体として容量変化から液位を測定します。

また、工場の生産ラインで物体の有無をカウントする検出器のように、微小な容量変化を検知する入力デバイスにも活用されています。

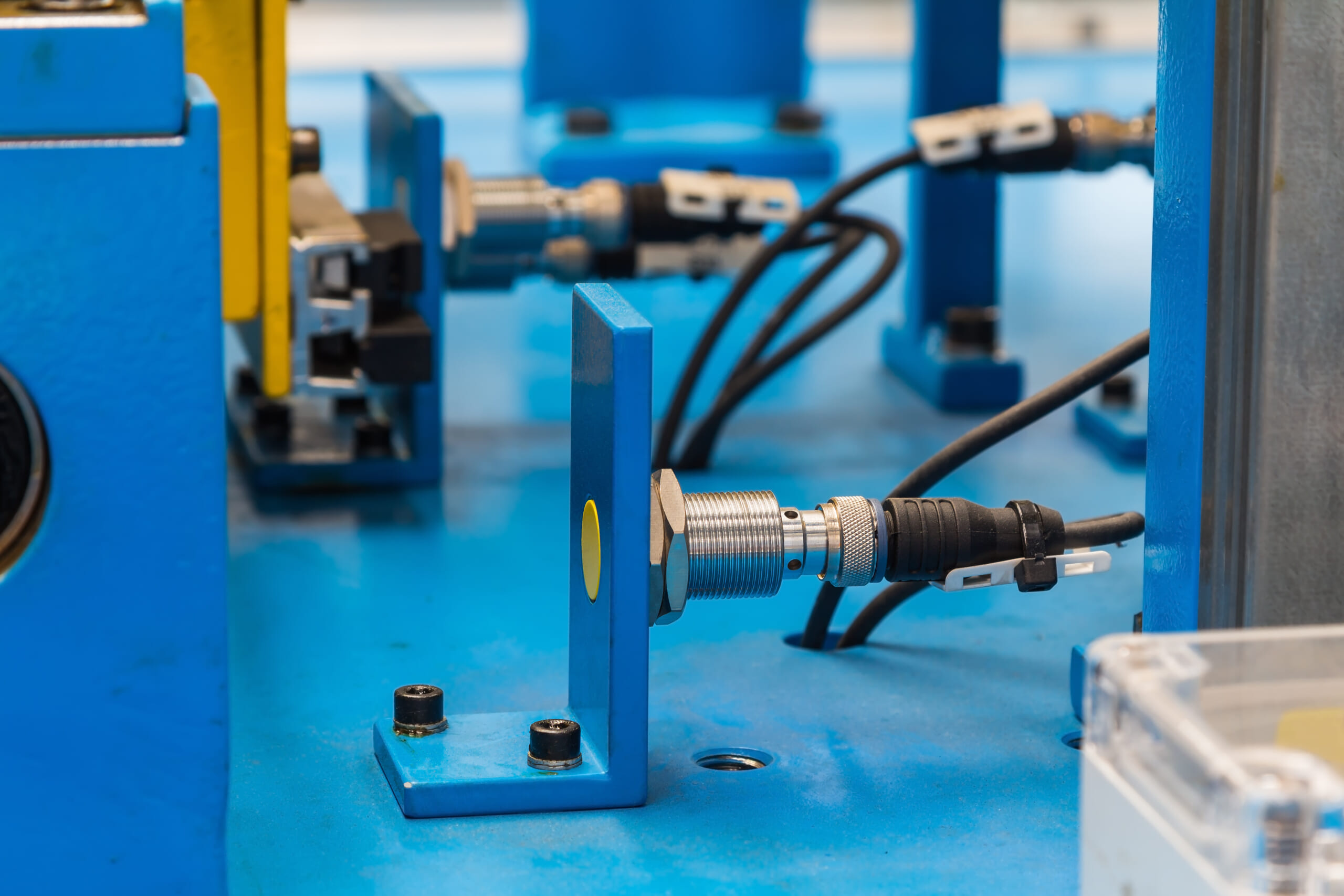

近接センサとは?種類と動作原理まとめ

近接センサとは、物体が近づいたことを非接触で検出するためのセンサで、一般にスイッチのように対象物の存在検知に使われます。

代表的なものに誘導型近接センサ(インダクティブセンサ)があります。これはコイルに交流電流を流して発生させた磁界を利用し、金属製の対象物が近づくと対象内に誘導電流(渦電流)が生じる原理で検出します。

誘導型センサでは対象に発生した渦電流がセンサ側の磁界を変化させ、その変化量から対象までの距離や存在を判別します。

金属であれば色や表面状態に関係なく確実に検知できるため、産業界で広く利用されており、工場の自動化設備やロボットで金属部品の有無検出や位置検出に多用されています。

一方、磁石から発せられる磁界自体を検知する磁気センサも近接センサの一種です。

ホール効果センサでは半導体素子に電流を流し、外部から磁界が加わることで生じる微少な電位差(ホール電圧)を測定することで磁界の有無や強度を検出します。

この方式は回転体の速度センサ(エンジンのクランク角センサや車輪の回転検出など)や位置フィードバックなどに利用されており、対象に触れずに磁石や金属ターゲットの存在・位置を高精度に検知できます。

なお、近接センサには他にも赤外線式や超音波式、静電容量式など目的に応じた方式が存在しますが、いずれも物体に触れることなく一定距離内に入った物体を検出できるという点で共通しています。

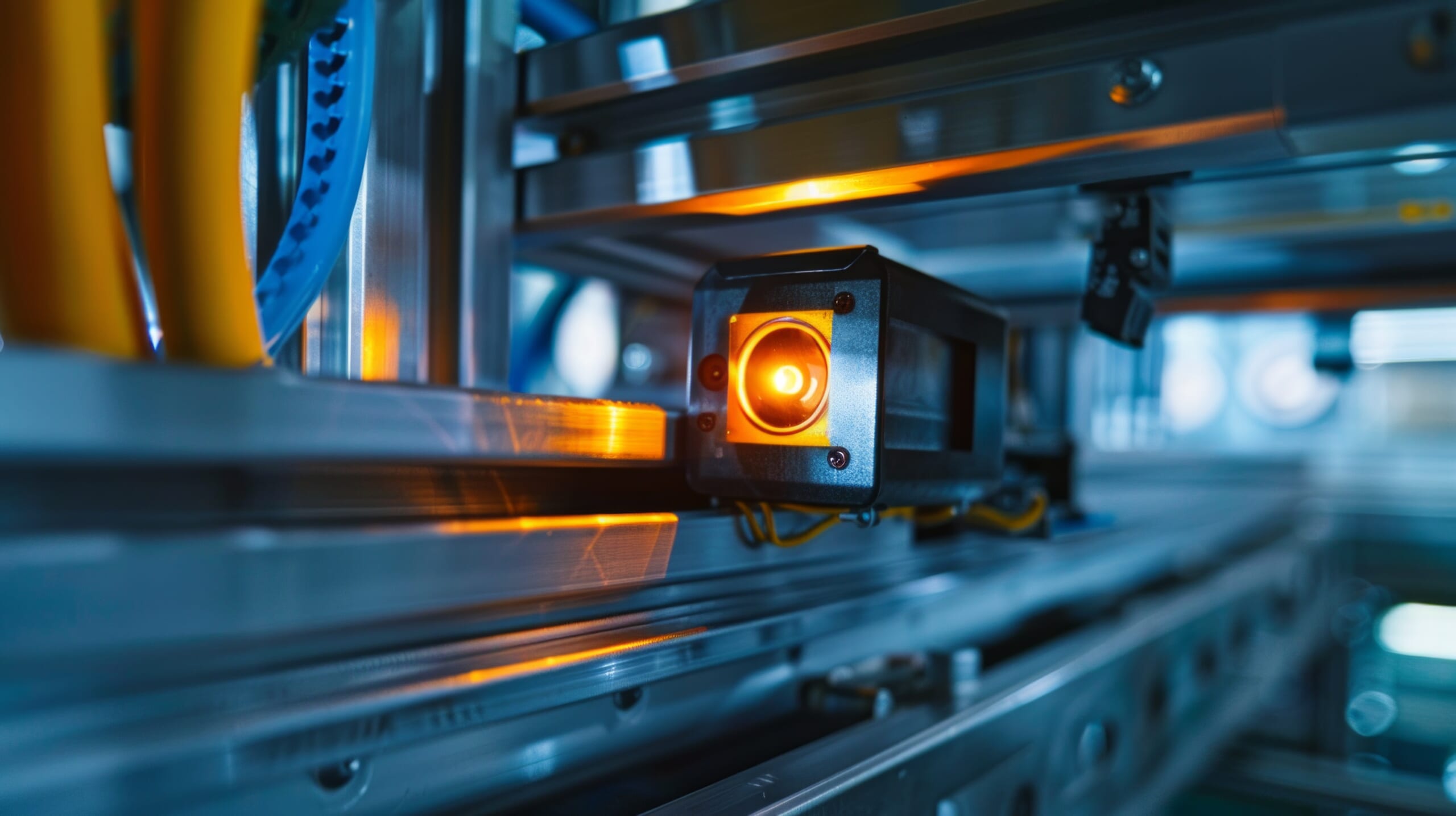

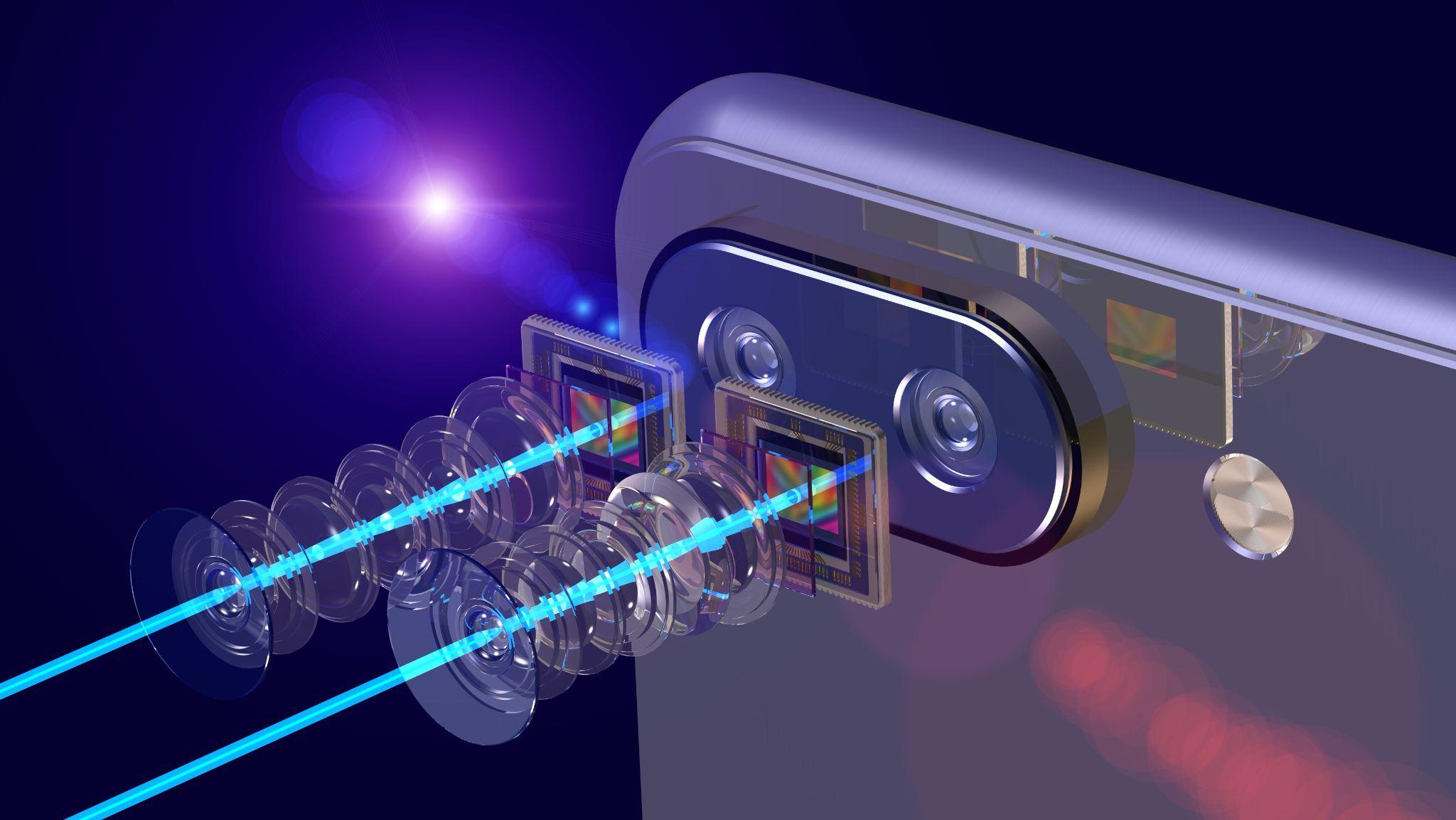

光学センサとは?用途と仕組みについて解説

光学センサとは、光エネルギーを使って対象を検知する非接触センサの総称です。

一般的にはLEDやレーザなどの光源から発した光を対象物に照射し、反射光の強度や中断(遮光)の有無を測定して対象の存在・距離・動きを検出します。

フォトセンサとも呼ばれ、代表例として産業用の光電センサ(フォトアイやフォトインタラプタ)が挙げられます。

これは工場のコンベア上を流れる製品を光ビームで検知してカウントしたり、ロボットの位置決めに使われたりします。

光学センサは電磁ノイズ(EMI)に強く高電圧環境下でも動作可能という利点があり、電子レンジ内の回転検知など電磁環境が厳しい場面でも有効です。

また高分解能な光学エンコーダやレーザ変位センサでは、微小な位置変化を高精度に計測できるため、精密な位置決めや振動計測にも用いられます。

一方で、光学式は対象物の材質や表面の反射率に性能が左右される点には、注意が必要です。

たとえば、黒色で光を吸収しやすい物体や表面が粗い物体は反射光が弱く検出が難しくなります。

また、粉塵・霧・周囲の明るさなど環境条件によっては光の伝播や受光が妨げられ検出精度が低下するため、使用環境に応じた調整や対策が求められます。

超音波センサとは?仕組みと距離測定方法

超音波センサとは、人間には聞こえない高周波数の音波(超音波)を利用して対象物との距離や有無を測定するセンサです。

センサから超音波パルスを発射し、対象物で反射して戻ってくる音波の往復時間を測ることで距離を算出します。

音波の伝搬速度は空気中ではほぼ一定のため、発信から反射波の検出までの時間差から対象までの距離を非接触で正確に求めることができます。

超音波は数メートル程度までの比較的長距離でも減衰しにくく、広範囲の測定に適していますが、対象物の材質や形状によっては反射される音波の量が変化するため、形状が複雑な物体や吸音性の高い素材では検出精度が下がるのが大きなデメリットです。

超音波センサの主な用途として、タンク内の液面レベル測定があります。

液体の表面に向けて超音波を発射し、戻ってくるまでの時間から液面までの距離を測定することで、容器を開けずに残量を正確にモニタできます。

また超音波センサは駐車支援システム(車両のバンパーに搭載され障害物との距離を検知)にも広く用いられており、ロボットの障害物検知や工場での存在検出(人や物体が所定エリアに入ったかどうかの検知)など、距離測定や近接検出の幅広い場面で活躍しています。

非接触センサの実用例|産業から生活までの幅広い活用

非接触センサは上記のような特性を活かし、さまざまな分野で利用されています。以下に代表的な応用分野と具体例を示します。

ファクトリーオートメーション(FA)での非接触センサ活用

工場の自動化設備において、非接触センサは欠かせない存在です。

たとえば生産ラインでは、近接センサや光電センサで製品の通過を検出してロボットを制御し、超音波センサで容器内の液量をモニタし、温度センサで機械の発熱を監視するといった具合に、多種多様なセンサが使われます。

これら非接触センサによるリアルタイムな情報フィードバックによって、生産装置は高効率かつ自律的に稼働できています。

車載用非接触センサの種類と安全技術への貢献

自動車や輸送機器にも多くの非接触センサが搭載されています。

たとえば自動車の駐車支援センサとしてバンパーに埋め込まれた超音波センサは、障害物までの距離を検知してドライバーに警告を発します。

また、車両の車輪速度検出にはホール効果を利用した磁気センサが用いられ、ABS(アンチロックブレーキシステム)やエンジンのクランク角センサとして重要な役割を果たします。

さらに先進運転支援システム(ADAS)では、車外の歩行者や車線を検知するカメラ(光学センサ)やLiDAR(赤外光レーザレーダ)、車内では乗員の状態を検知する赤外線センサ(居眠り検知や顔認証など)も登場しており、非接触センサが安全・快適な車両制御に貢献しています。

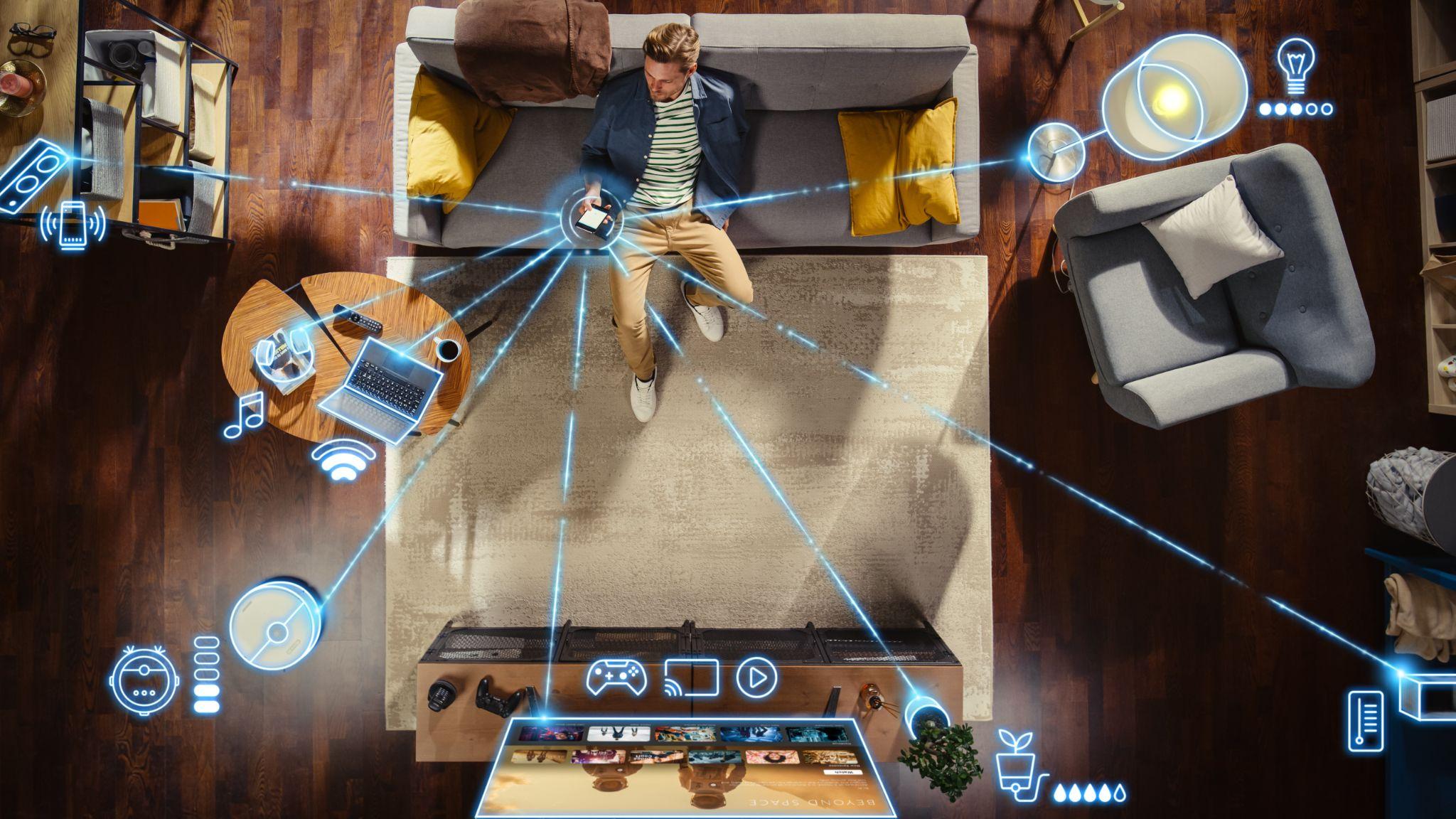

スマートホームにおける非接触センサの導入事例

家庭内の快適性や安全性向上のためにも非接触センサが利用されています。

代表例として、人の動きを検知して照明や空調を自動制御するモーションセンサ(人感センサ)があります。

玄関先の防犯ライトや室内照明は、赤外線PIRセンサが人の熱を検知して自動点灯/消灯します。

同様に、ホームセキュリティシステムでは窓やドアの開閉を検知する磁気近接センサや、屋内外の異常音を感知するマイクロフォンセンサなどが使われています。

さらに家電製品では非接触のジェスチャーコントロールも実用化されつつあり、ユーザが手をかざすだけで水道や調理家電を操作できるようなインターフェースにも赤外線センサや静電容量センサが組み込まれています。

ウェアラブル端末の非接触センサ技術と健康管理

スマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブル機器にも非接触センサが搭載されています。

例えばスマートウォッチの裏側には光学式の心拍センサがあり、緑色LEDの光を皮膚越しに当てて血流変化を測定し心拍数を算出します。

これはセンサが皮膚に触れてはいますが血流を光で検出する非侵襲的な計測法です。

また、一部の高機能なウェアラブル端末では皮膚に触れない体温センサ(赤外線センサ)も導入され始めており、装着するだけで連続的に体表温の変化をモニタできます。

ウェアラブル分野ではセンサの小型・低消費電力化が特に重要であり、近年は数ミリ角の赤外線アレイセンサや高精度なMEMSセンサが開発され、健康管理やフィットネス、医療見守り用途で活用が広がっています。

非接触センサを実際の現場で使用した事例

非接触センサを採用した現場での事例や体験、そのためにおこなった改善内容などを独自の観点から解説していきます。

センサ内蔵の電子機器が省電力化と問題解決になった

非接触センサは、施設や工場の防犯カメラにも多く使われています。

旧世代のカメラでは、常時録画でカメラが夜の間ずっと稼働しているため、電気代も軽視できません。

しかも、定期的に膨大な録画時間の映像をチェックするための人員も必要になるため、人的コストもかさみます。

そのうえ、何も異常がない場合は「何の代わり映えもない映像を延々とチェックする」という作業からの「精神的ストレス」も大きくなります。

現在は、センサが搭載された「範囲内の動く物体」を検知して録画を開始するカメラが主流になっているため、常時稼働による電力の消費も最小限に抑えられ、映像のチェックも短時間で完了します。

そのほか、センサ内蔵カメラの採用により、工場の敷地内で発生した事故の早期解決について紹介します。

非接触センサ搭載の防犯カメラを設置してしばらく後に、「入口付近でフォークリフトとトラックの接触事故」がありました。

そのとき、センサ搭載のカメラが動く物体(フォークリフトとトラック)に反応して映像が録画されており、事故が起こったときの詳しい状況などを証拠として残すことができていました。

そのため、どちらが事故の原因だったのかをトラック側(運送会社)と揉めることなく早期に解決できています。

非接触センサ内蔵の防犯カメラを採用したことによる「大きなメリット」ともいえる事例です。

安全性の向上とヒヤリハット案件の削減

横型マシニングに設置されている「ローディングステーション」に非接触センサを取り付け、ヒヤリハットを削減できた例を紹介します。

横型マシニングのローディングステーションには、パレットの検知に利用されている静電容量式の近接センサがとりつけられており、パレットの誤検知による衝突を防いでいますが、稼働範囲内の他の物体に対するセンサはありません。

そのため、万が一ローディングステーションの稼働範囲内に作業者がいても、マシンのほうはお構いなく動作するため、「機械に挟まれそうになった」ことや「機械の急な動作で焦って怪我をした」などのトラブルが少なからず起こっていました。

そこで、ローディングステーションの稼働範囲前に非接触センサ(光電管センサ)を取り付け、稼働範囲内に物体があると機械が停止するように改造をおこなったところ、以前のような危険性や問題点が解消されました。

機械が緊急停止するため、その都度「再起動させる」という手間はありますが、安全性が高まったため怪我やヒヤリハットの発生件数を大幅に減らすことに成功しています。

非接触センサの周辺は、常に整理整頓しておく

上記の光電管センサの周辺は、常に清潔かつ整理整頓を心掛けておくことをおすすめします。

センサ周辺に切り粉が散乱していたり、備品や物が無造作に積み重ねられていたりすると、何らかのはずみでセンサが誤検知し、安全装置で機械が緊急停止してしまう可能性があります。

「積み重ねられている物は、必ず崩れる」ので、重ね置きをしないことも安全に作業するための重要なポイントです。

特に切り粉は、接触センサ・非接触センサともに誤検知や故障の原因となる可能性が高いため、常に清潔にしておきましょう。

メトロールの高精度な位置決めセンサとは?

近年の自動化・高精密加工の現場では、「非接触かつ高精度」な位置決めが求められる場面が急増しています。

メトロールでは、主力の接触式センサに加えて、非接触方式としてエアセンサを提供しています。

エアセンサはワークに触れることなくミクロン単位の検出を可能にし、耐久性と測定精度を両立することで、工作機械や半導体製造装置など幅広い分野で採用されています。

メトロールの位置決めセンサについて詳しく解説します。

高精度位置決めタッチスイッチ(位置決めセンサ)

接触式の高精度スイッチで、工作機械やロボット、治具などの位置決めやワーク有無検出に用いられます。最大繰返し精度0.5µmと極めて高精度で、IP67の防水防塵性能を備え、悪環境下でも安定動作します。200種類以上の標準モデルがあり、狭所対応、高温対応、真空対応、低接触力タイプなどバリエーションが豊富です。

ツールセッタ(工具長測定センサ)

CNC工作機械や産業用ロボットに搭載し、工具長の測定や原点位置出し、工具折損検知などに使用される接触式センサです。工具の長さや摩耗、熱変位を機内で自動測定・補正することで加工不良を防止し、段取り時間を大幅短縮します。世界74ヵ国で50万台以上の出荷実績があるメトロールのベストセラー製品です。

タッチプローブ(機上測定プローブ)

工作機械やロボットに搭載し、加工前のワーク位置決め(芯出し)や加工後の寸法測定を自動で行う機内計測用の接触式プローブです。繰返し精度1µmでワークの基準出し・寸法検査を自動化し、熟練者の手作業を置き換えることで段取り時間短縮や加工不良防止に貢献します。有線式と無線式(ワイヤレス)のモデルがあり、5軸加工機やロボットへの後付けニーズにも応えています。

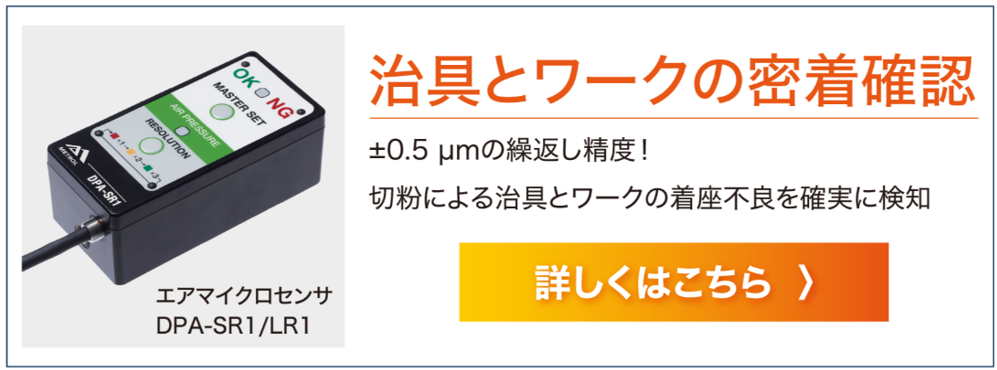

エアマイクロセンサ(空圧式センサ)

空気圧を利用した非接触センサで、ワークの着座状態を数ミクロン精度で検出できます。従来は困難だった10µm以下の隙間(「浮き」)を±0.5µmの繰返し精度で検知し、ワークと治具の密着不良による加工不良や設備のダウンタイムの発生を防止します。半導体製造プロセスや精密部品のクランプ工程、研削盤の砥石位置合わせなどで活用され、国際標準のIO-Link通信にも対応したスマートセンサです。

関連記事

【業界初】研削盤の回転砥石の位置決め自動化を徹底解説!

NC平面研削盤は、工作機械の中でもワークの寸法を確定させる高精度な加工が求められます。

そのため、NC化されても自動化の難易度が高く、人手不足の現場で多くのユーザが課題を抱えています。

本記事ではメトロールのエアマイクロセンサを使ってNC平面研削盤を完全自動化へつなげる、業界初の取組みを徹底解説します。

【事例】近接センサからの置き換えで、仲介アクチュエータを削減

「近接センサ」にアクチュエータを仲介して、部品の有無を検知されていましたが、センサの取付けスペースとコストが問題になり、お困りでした。

メトロールの「精密位置決めスイッチ」は、接触式のON/OFFスイッチでありながら5μmの繰返し精度、1000万回の耐久性を実現。

ワークに直接接触し検知するので、検出体の材質による誤検知はありません。

また、先端子を自由にカスタマイズできるので、様々な形状のワークにも対応可能。低価格で、コストダウンも実現します。