【センサ使用時の注意点】よくある故障内容と原因・対策

メトロールでは出荷前に全数検査を行っていますが、誤った使用方法による動作不良で返却されるケースがあります。

製品全般において発生件数の多い故障内容と原因を下記表にまとめました。

| 故障内容 | 故障原因 |

|---|---|

| LEDがつかない・導通しない | 過電流 |

| 精度や寿命の低下 | ①コンタクトを勢いよく戻している ②斜めにワークを当てている |

| 精度が安定しない | 治具の剛性が低い |

| ケーブルの断線・被覆の破れ | ①最小曲げ半径以下で屈曲している ② 切粉で被覆が破れている ③ケーブルを引っ張る |

本記事では、これらの故障原因と対策について、それぞれ解説していきます。

対象製品:タッチスイッチ、ツールセッター、タッチプローブ、エアマイクロセンサなどセンサ全般

目次

故障内容と原因・対策

1.LEDがつかない・導通しない

原因:過電流

「LEDが点灯しない」「センサが導通しない」など故障原因で最も多いのが「過電流」です。

例えば、指定された接点定格で接続していても、機器の電源を入れた際に定格よりも大きな電流が流れることがあります。これは突入電流と呼ばれる過電流の原因のひとつです。

過電流によって、

- LEDが焼き切れてスイッチが導通しなくなる

- 火花(アーク)が飛んでスイッチの接点が汚れる

などが発生し、いずれも精度や寿命の低下につながるため、対策が重要です。

過電流が起こりやすい場面

下記の場面では過電流の注意が必要です。

- 機器の電源を入れたとき

- 受け入れテストをしたとき(電圧が高いテスターを使用したとき)

どちらも製品の使用前に起こるため、初期不良と誤認されがちです。

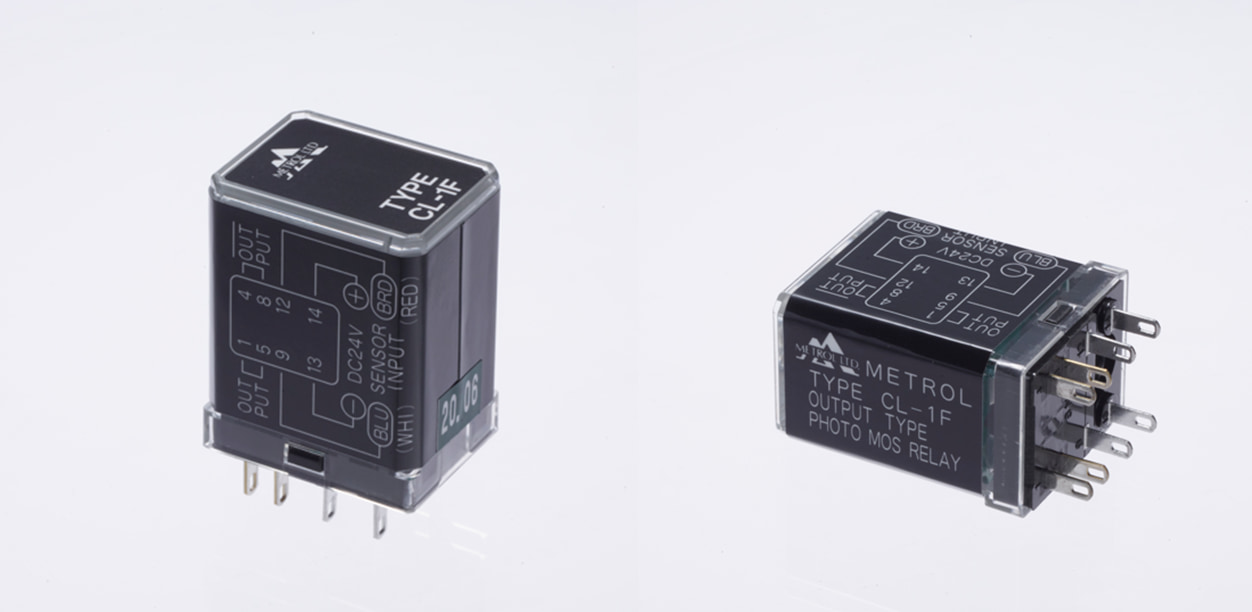

過電流の対策:I/Fユニット(インターフェイスユニット)を使用する

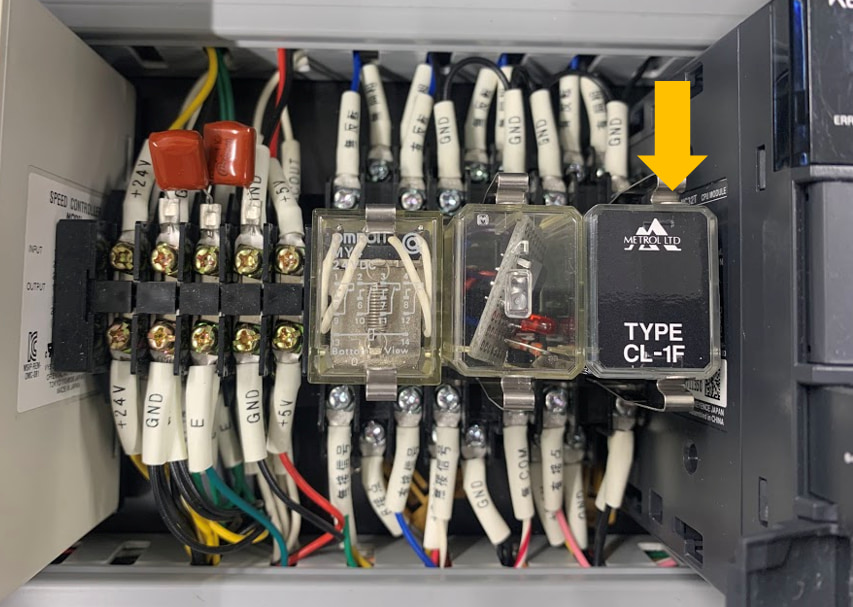

過電流の影響を軽減するために、メトロールではI/Fユニット(インターフェイスユニット)の使用を推奨しております。

あらかじめ制御盤にインターフェースユニットを取り付けることで、過電流のおそれのある環境において接点保護回路の役割を担います。

I/Fユニットのメリット

I/Fユニット使用には以下のようなメリットがあります。

- 過電流に対する接点保護

- 出力電流をアップできる

- 信号変換が可能

- 接点寿命が延びる

- 精度が上がる

上記のメリットにより故障頻度を低くできるため、結果的にコスト削減にも繋がります。

I/Fユニット以外の対策方法

タッチスイッチに関しては、トランジスタオプションをスイッチに組み込むことで、I/Fユニットと同様の効果を得ることができます。

参考記事:トランジスタの機能解説

製品使用前のチェックリスト

- 突入電流が起こらないように処置をする

- I/Fユニットやトランジスタオプションを使用する

2.精度や寿命の低下

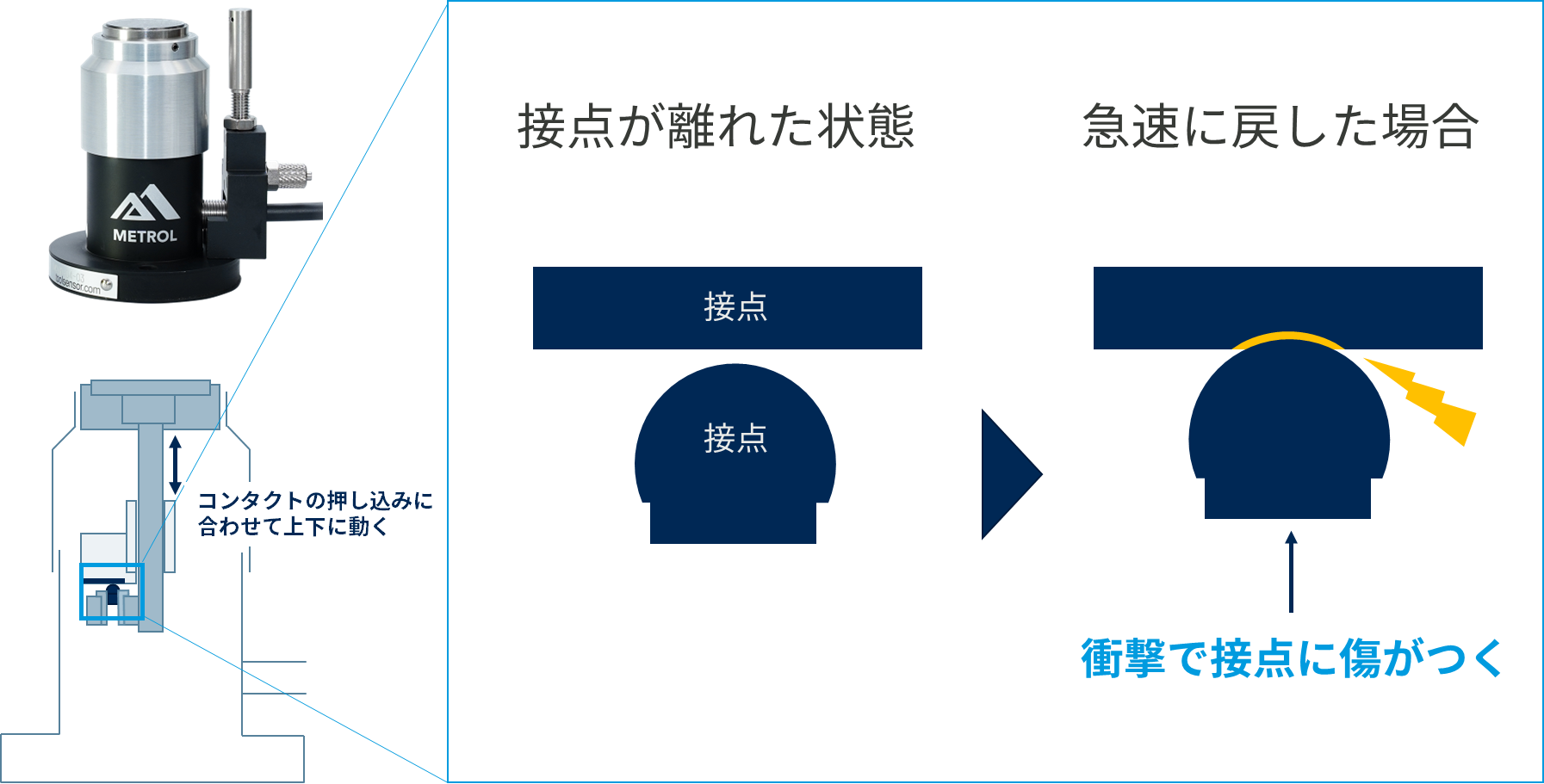

原因①:コンタクトを勢いよく戻している

ツールセッタやタッチスイッチのコンタクトを指でパチンパチンと弾く行為は故障の原因に直結するため、お控えください。

原因①の対策:コンタクトを勢いよく弾かない

・コンタクトを押し込んだ状態から元に戻すときは、勢いよく弾かないでください。

・センサを清掃しようと、力強く拭いたり、手作業でコンタクトを押し込んだりしないようにしてください。

勢いよくコンタクトを動かすと、反動で内部の接点に打痕が生じ(図1)、精度や寿命の低下を招きます。

よく起こる場面

下記の場面でコンタクトを弾いてしまうことがよく見受けられます。

- 取付のときに、動作確認として指でパチンと動かしてしまう

- 清掃時に、エアーダスターをコンタクトに当ててしまう

製品使用前のチェックリスト

- 取付や清掃時に指で弾かない

- 清掃時、エアーダスターをコンタクトに直接吹きかけない

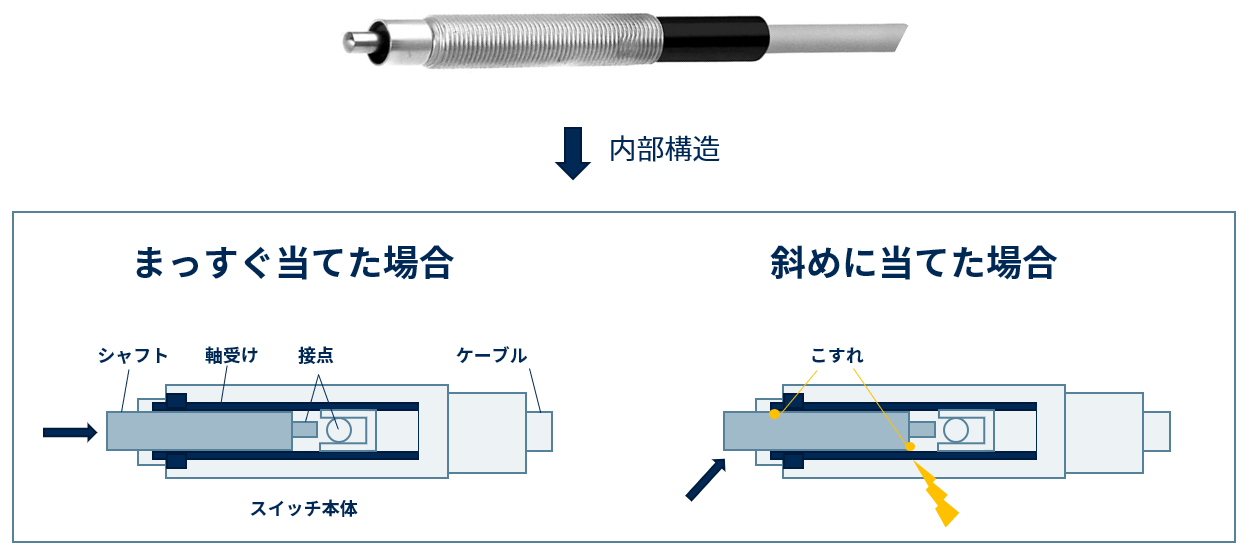

原因②:直進当たり専用タッチスイッチで斜めにワークを当てている

「直進当たり用のタッチスイッチ」で偏角当たりをすると劣化を早めや精度・寿命の低下につながります。

例えば「直進当たり専用のタッチスイッチ」を使用する場合、検出体をスイッチに対して斜めに当ててしまうと内部のシャフトに斜めからの力が加わります。その結果、シャフトが擦れて動きが悪くなってしまいます。(図2)

原因②の対策: 検出体の当て方を確認する

事前にタッチスイッチとワークの動作方向を確認し、使用するタッチスイッチに適した当て方になるよう調整してください。

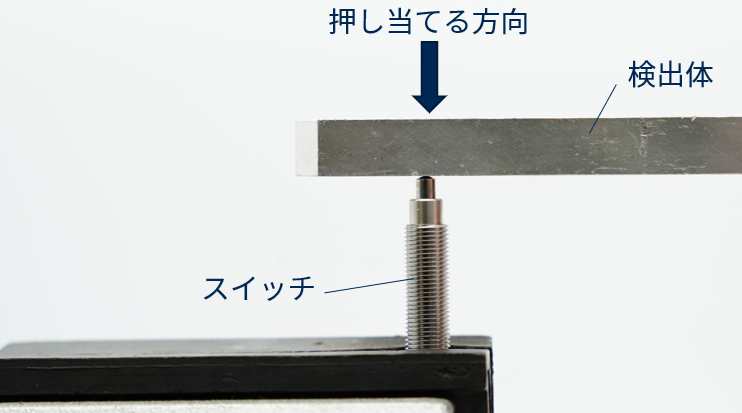

検出体の当て方:「直進当たり」とは

タッチスイッチの軸と検出体の接地面が垂直な当て方。

検出体の当て方:「偏角・摺動当たり」とは

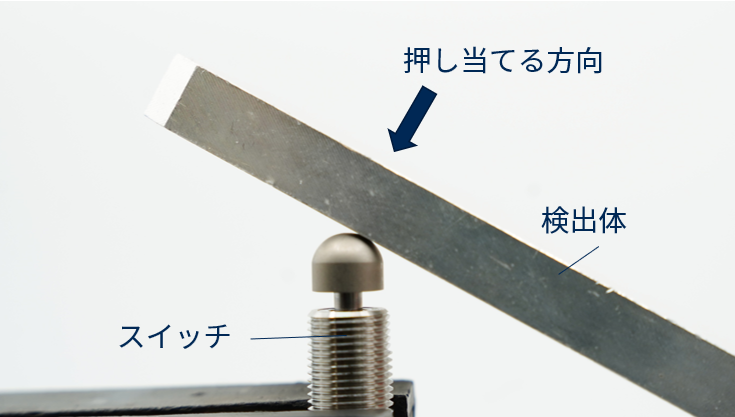

偏角当たり:タッチスイッチの軸と検出体の接地面が垂直ではない当て方。

摺動当たり:横からスライドさせる当て方。

※偏角・摺動当たり専用タッチスイッチは、直進当たりでも使用可能です。

製品使用前のチェックリスト

- タッチスイッチに対して検出体がどの角度(直進or斜め)で当たるか確認する

- 推奨角度で検出体が当たるよう取付治具を調整する

- (斜めに当てる場合)偏角・摺動当たり専用のタッチスイッチを選択する

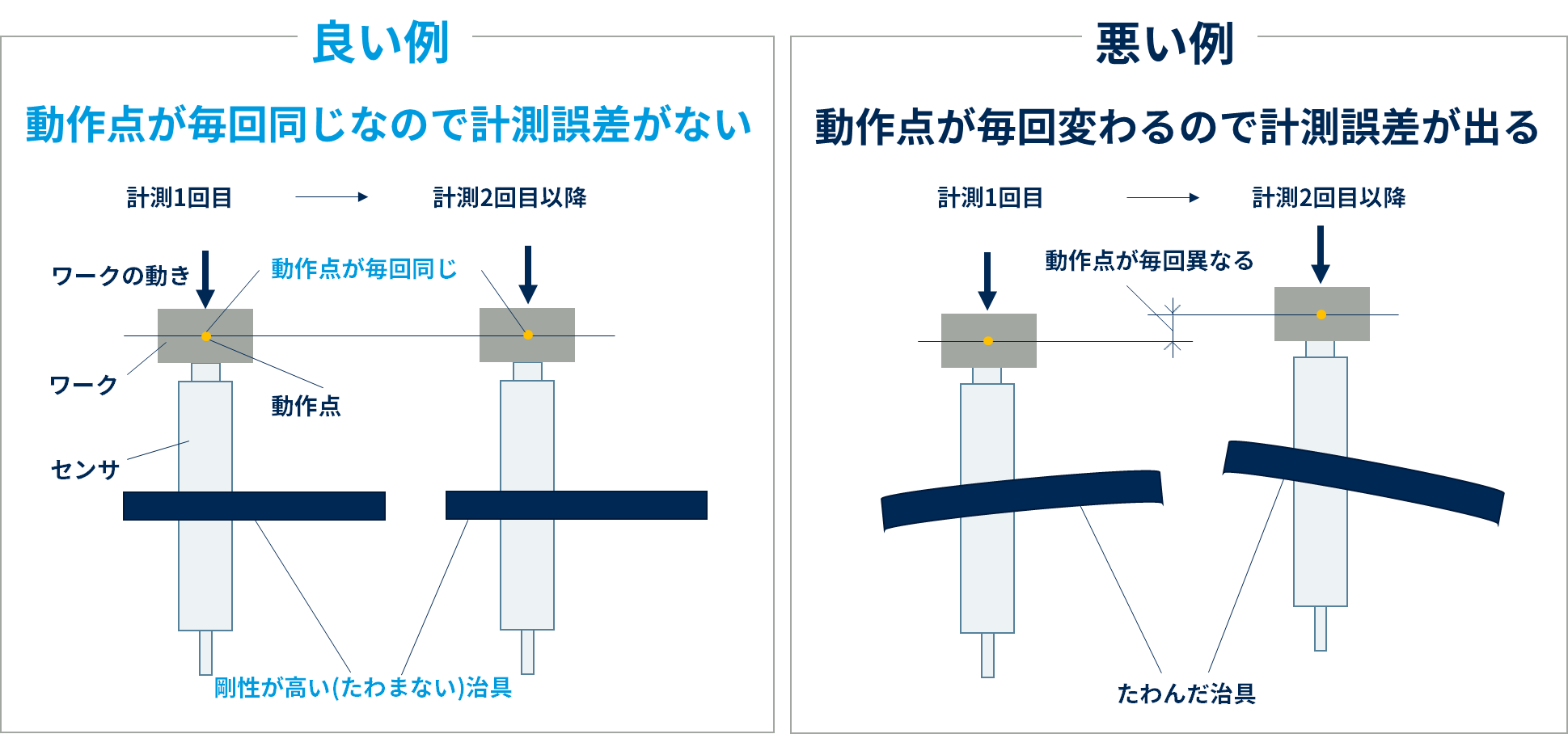

3.精度が安定しない

原因: 治具の剛性が低い

センサの精度が不安定な場合、取付治具の剛性が精度に影響している場合が多くみられます。

センサを固定する治具が柔らかいと、接触力によって治具がたわんでしまいます。たわみがあると、接触する度に動作点にバラツキが出てしまい、規定よりも繰り返し精度(精度の再現性)が低くなります。

対策:剛性の高い治具を使う

あらかじめ治具の剛性を確かめ、力を加えてもたわまない材質を選んでください。

治具の剛性と精度の関係

製品使用前のチェックリスト

- 十分な剛性を持った取付治具にセンサを取り付ける

4.ケーブルの断線・被覆の破れ

よくあるケーブルに関するトラブル要因は以下の3つです。

①最小曲げ半径以下で屈曲している

② 切粉で被覆が破れている

③ケーブルを引っ張る

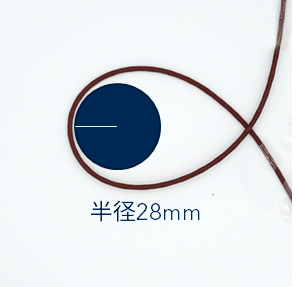

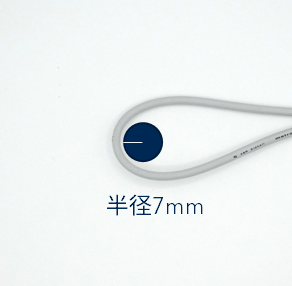

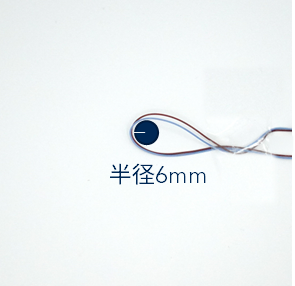

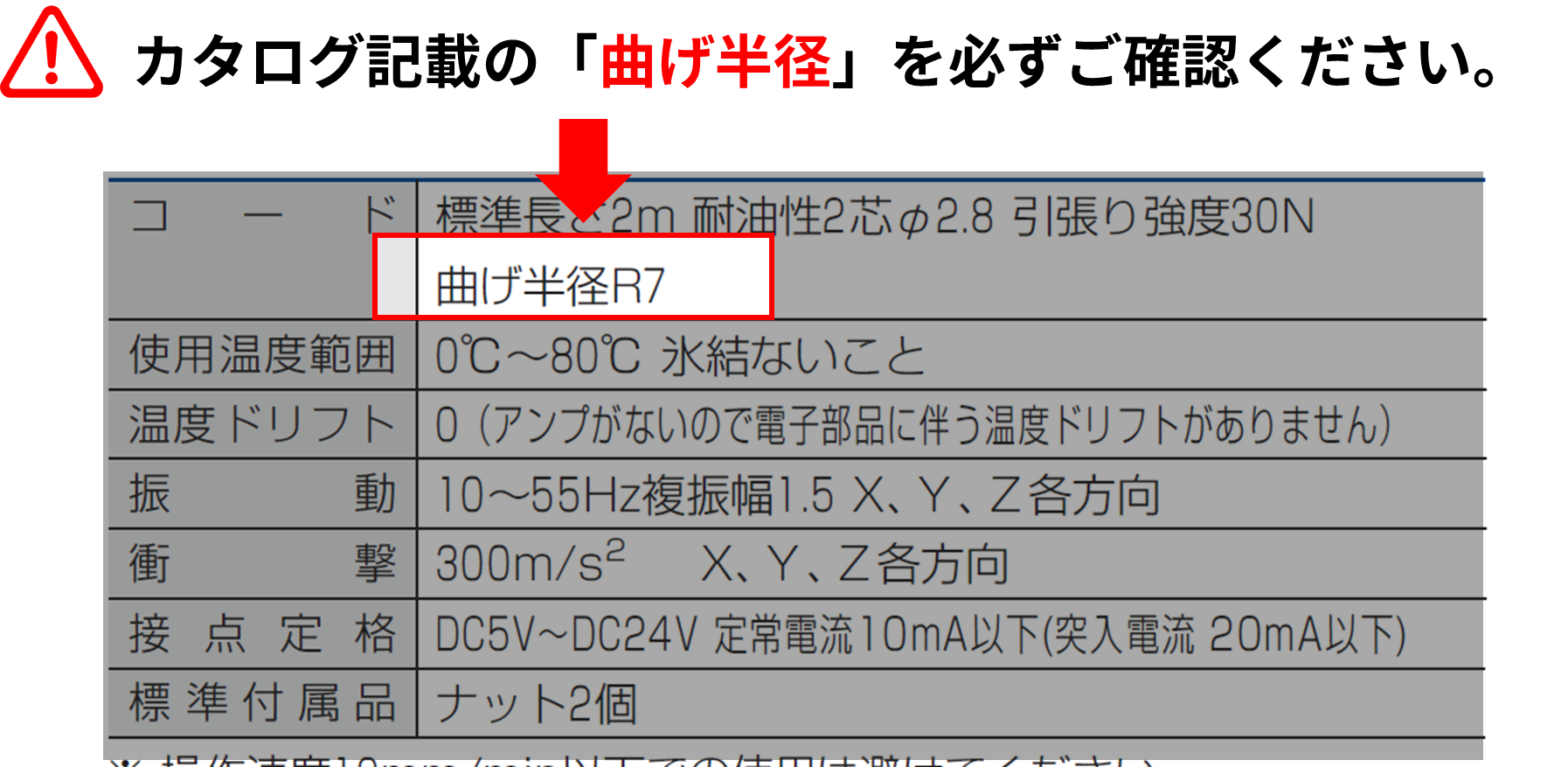

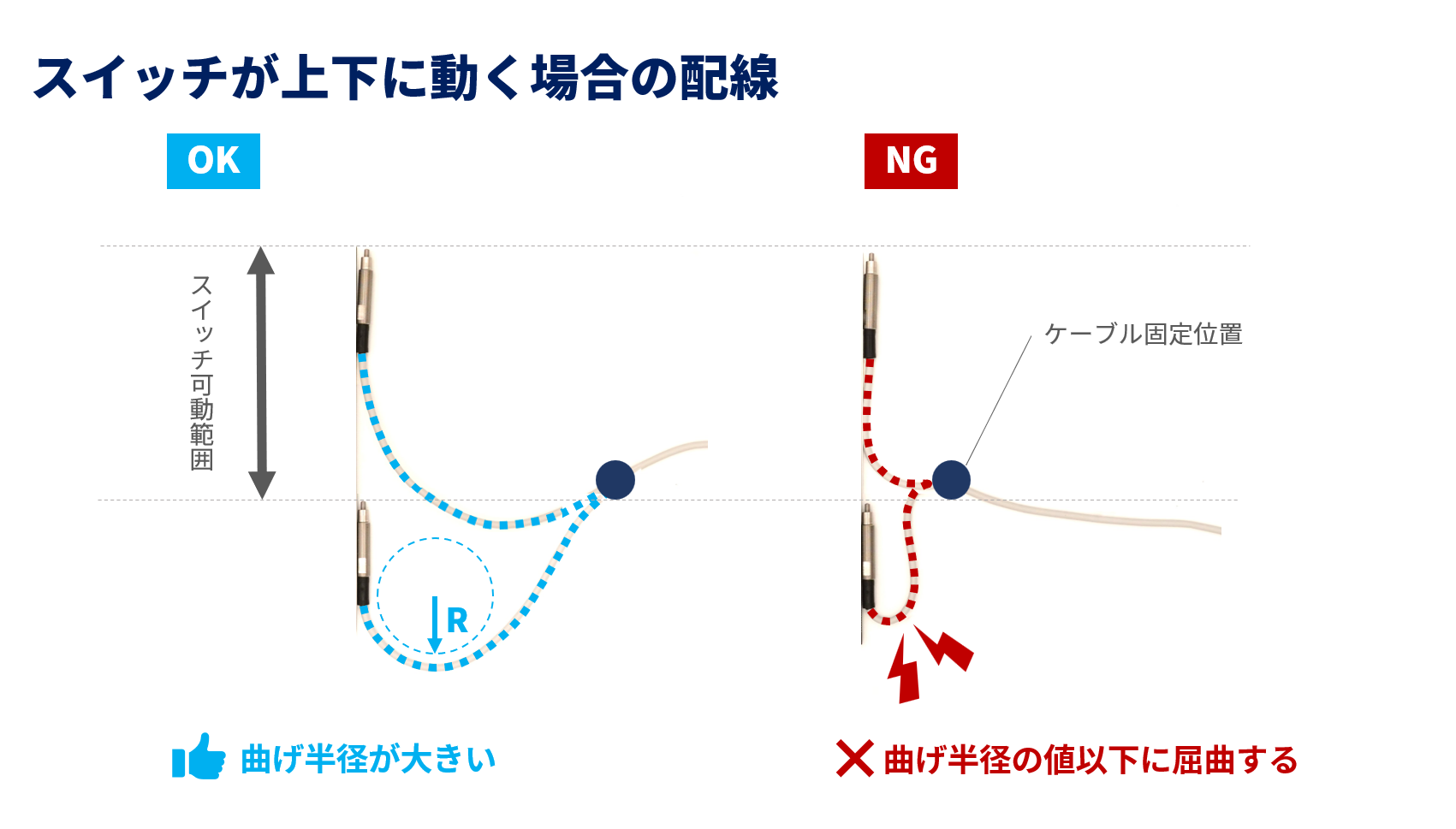

原因①: 最小曲げ半径以下で屈曲している

規定より小さい曲げ半径(曲げR)でケーブルを曲げると、被覆が破れて内部の芯線が断線することがあります。

曲げ半径(曲げR)とは

棒材や金属などを屈曲した際の曲げた位置から曲げの中心部までの半径のこと

原因①の対策:最小曲げ半径よりも大きく曲がるようにする

ケーブルを屈曲させる際は、最小曲げ半径よりも大きく曲がるように配線を調整してください。

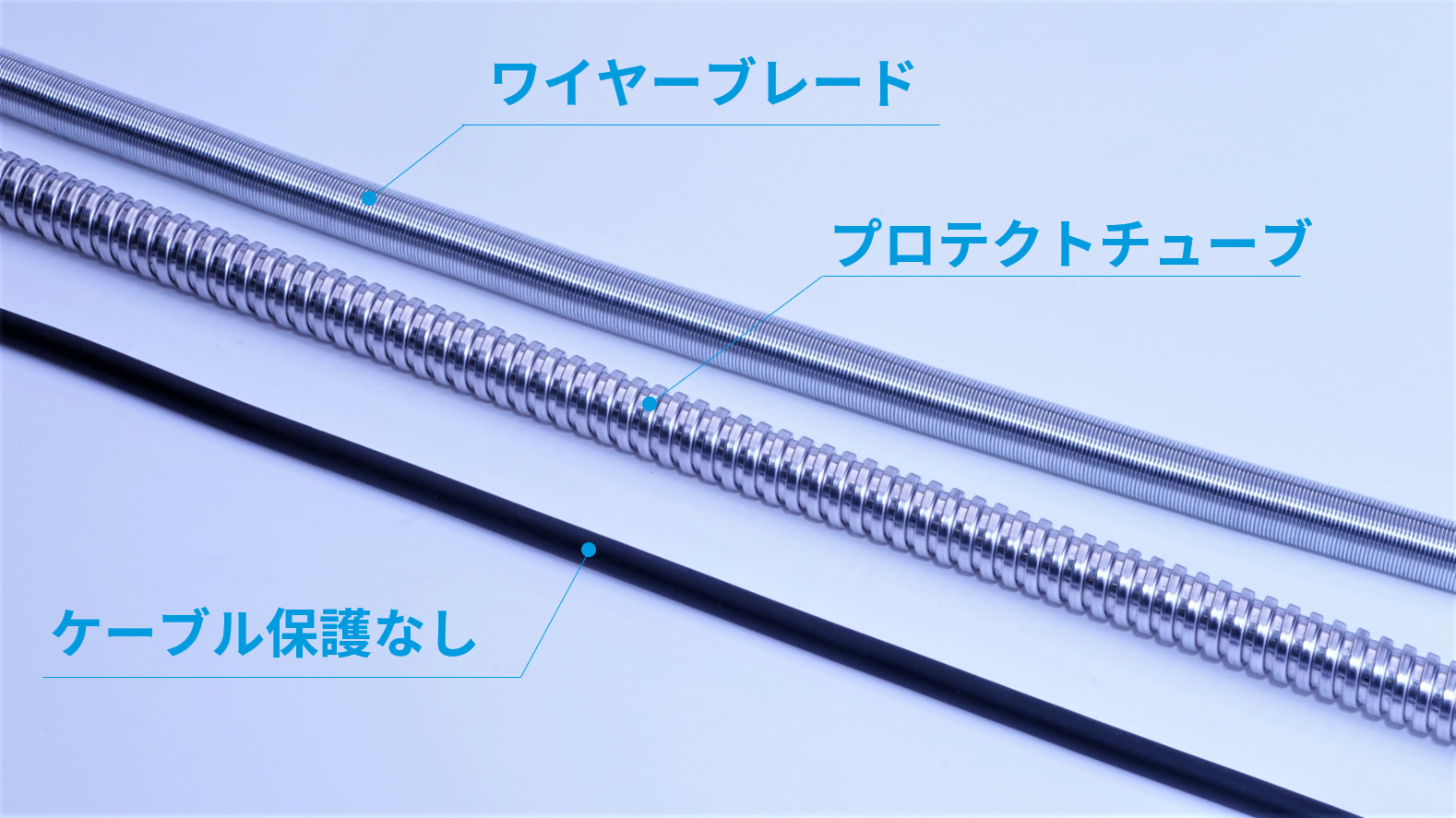

ケーブルの種類を確認し、下記の最小曲げ半径以上になるように配線をしてください。

最小曲げ半径:R28

最小曲げ半径:R7

最小曲げ半径:R6

原因②:切粉で被覆が破れている

使用環境で発生する、金属の切粉によってケーブルの被覆が破れれるケースがあります。

「ケーブル被覆の破れ」は断線だけでなくクーラント浸入のリスクにもなります。クーラントがケーブルを通して内部へ浸入し、ショートや接点不良を誘発する可能性があります。

原因②の対策:ケーブル保護オプションを選択する

センサの使用環境でケーブル被覆が破れる可能性がある場合は、下記のケーブル保護オプションをご検討ください。

詳細:ケーブル保護オプションについて

製品使用前のチェックリスト

- 規定の曲げ半径以上で曲がるようにケーブルを配線する

- ケーブル保護オプションを選択する

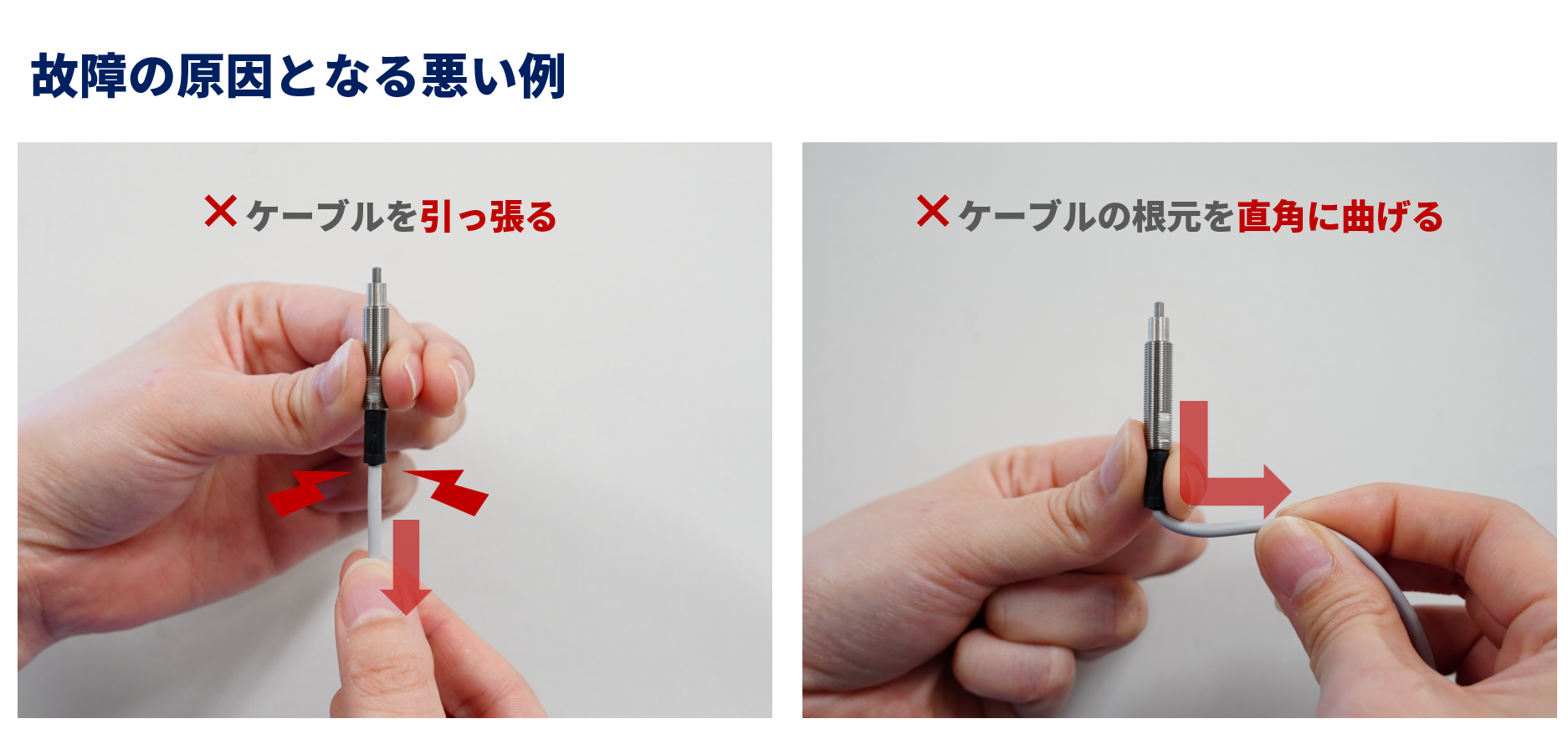

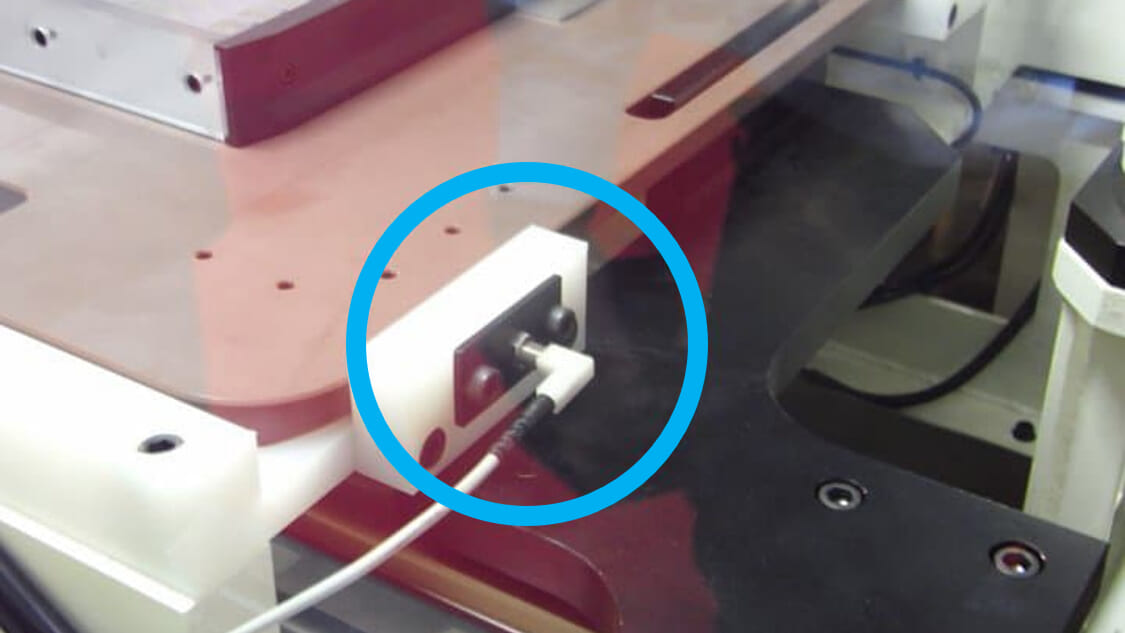

5.センサー取り付け時の断線トラブル

原因:ケーブル引っ張り・指定曲げ半径を超えたケーブルの屈曲

センサーのケーブルを搭載装置への配線時に

- ケーブルの根元を強く引っ張る

- 指定曲げ半径を超えたケーブルの屈曲

によってスイッチ内部の絶縁体が断線を起こし、使用不可となるケースが複数報告されています。

特に、耐熱の製品はケーブルが曲がりにくいものを使用しているため、カタログに記載のある曲げ半径(R)を必ず守って使用してください。

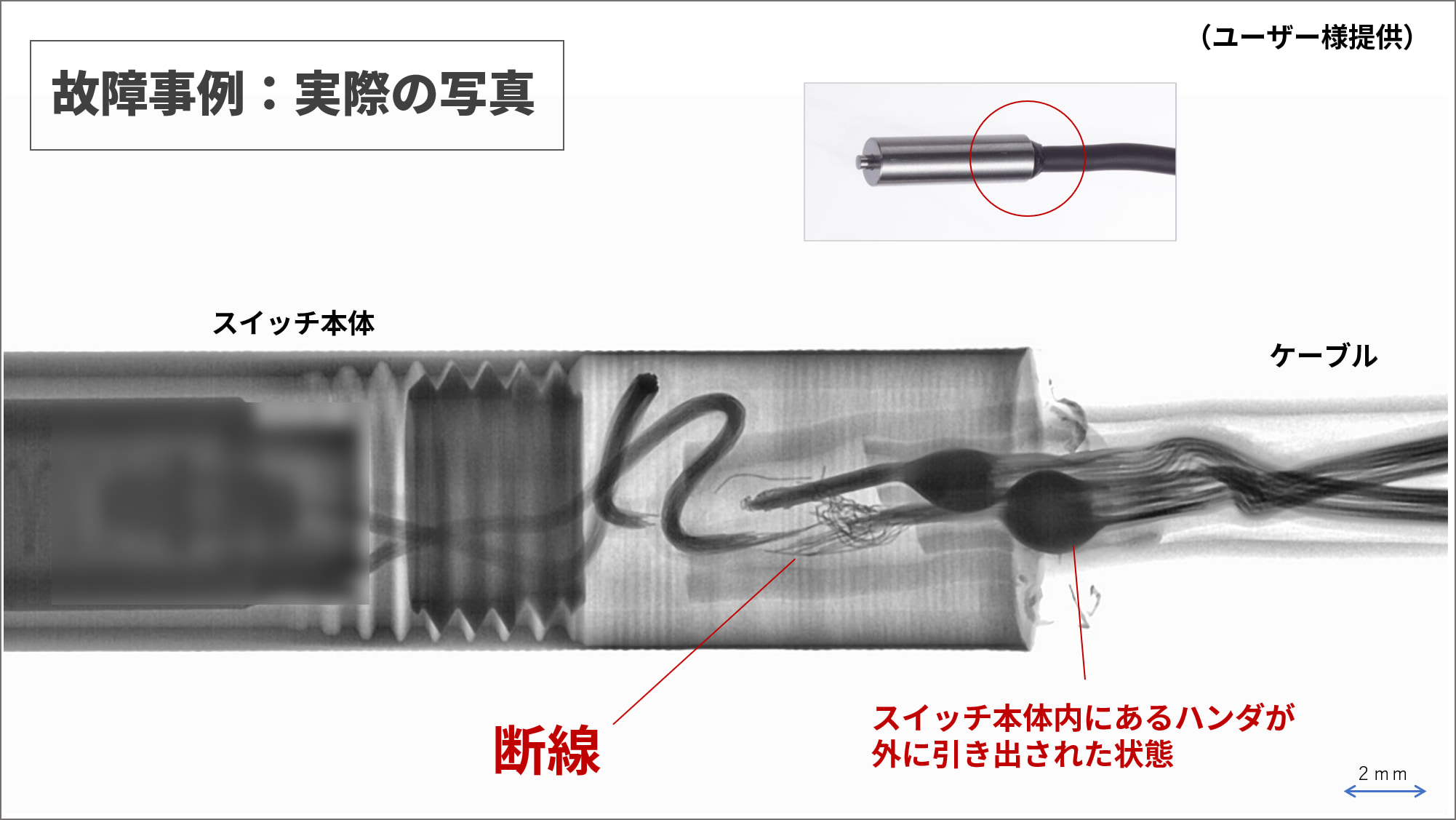

上記写真は、実際に断線した製品のX線写真です。(ユーザ提供)

ケーブルが強く引っ張られたために内部で断線を引き起こし、本来スイッチに収まっているはずのハンダが外側まで飛び出しています。

ケーブルの断線防止のため、以下の対策をお願いします。

対策①:長さに余裕を持った配線でケーブルの曲げ半径(R)を遵守する

・カタログ記載の「配線コード最小曲げ半径」の範囲に収まるように配線する。

・ケーブルが強く引っ張られたり、曲げ半径以下に屈曲しないようセンサの取付位置に配慮する。

・購入時に長めのケーブルを指定する。

ロボットアームなど動きのある装置にスイッチを搭載する場合は、スイッチの可動範囲を考慮し、常に曲げ半径の値を確保できるよう配線してください。

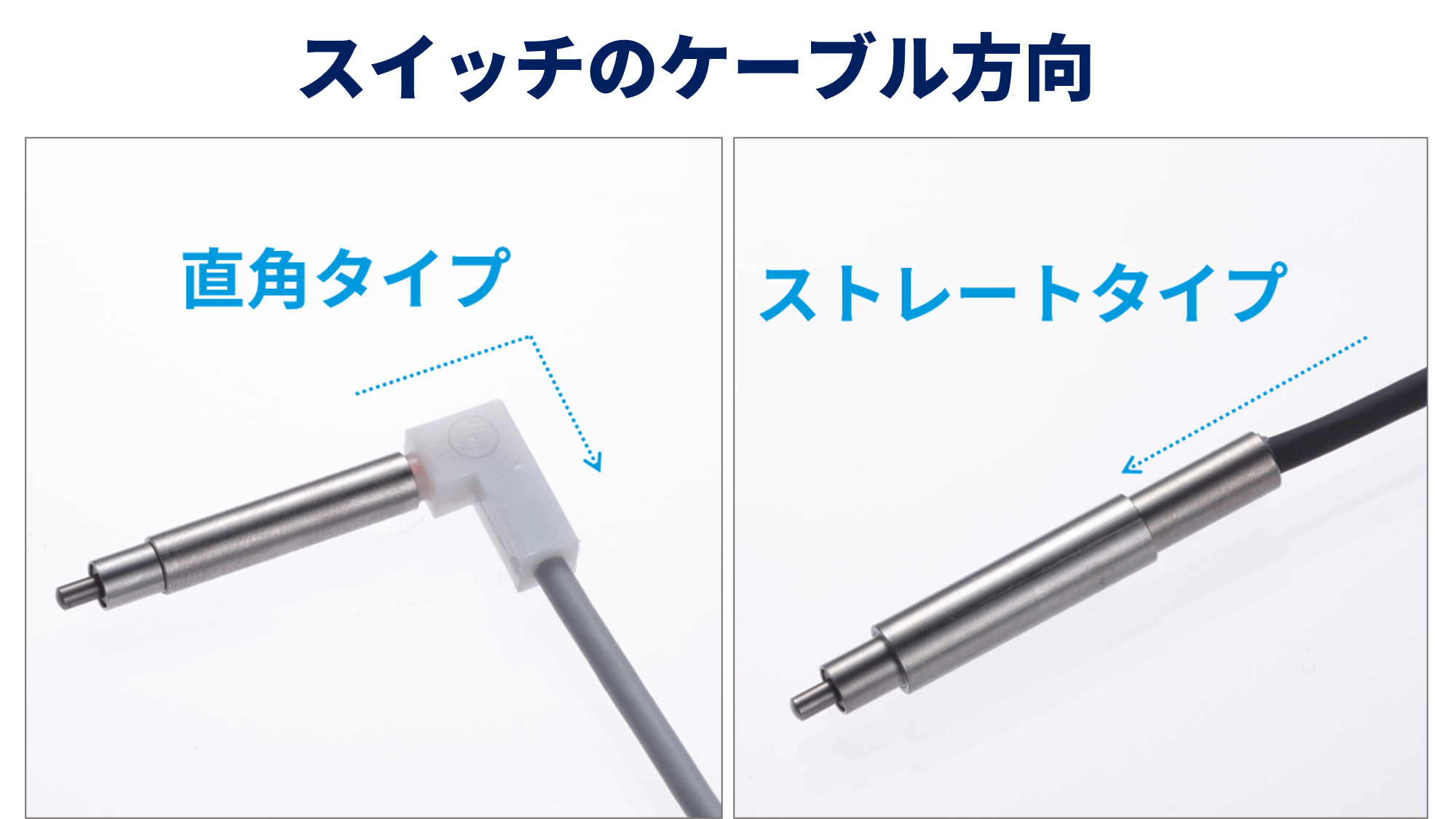

対策②ケーブル方向の変更を検討する。

メトロールのセンサは、ケーブルの向きを通常のストレート方向から直角方向への変更も可能です。

ケーブル方向を変更することで、取り付けが困難な場所でも配線が可能になります。

搭載場所に応じて直角方向出しケーブルのご使用を推奨します。

製品使用前のチェックリスト

- ケーブルの長さに余裕を持たせてセンサを設置する。

- センサとケーブルの接続部を引っ張らない。

- ケーブルの曲げ半径を確認する

まとめ

センサ・スイッチを正しく使うことで精度が保たれ、より高精度のものづくりが実現します。

また、寿命が延びるためコストメリットも生まれます。

使用前は必ず以下の点を確認しましょう。

| 故障内容 | 故障原因 | 対策 |

|---|---|---|

| LEDがつかない・導通しない | 過電流 | I/Fユニットを使用する |

| 精度や寿命の低下 | ①コンタクトを勢いよく戻している ②斜めにワークを当てている | ① コンタクトを勢いよく弾かない ② 検出体の当て方を確認する |

| 精度が安定しない | 治具の剛性が低い | 剛性の高い治具を使う |

| ケーブルの断線・被覆の破れ | ①最小曲げ半径以下での屈曲 ②切粉で被覆が破れている | ① ケーブルが最小曲げ半径よりも大きく曲がるように配線する ② ケーブル保護オプションを選択する |

本記事は、購買や設計部門だけでなく、実際に設備を使用している方たちへも周知して頂くことをおすすめしております。

ぜひ本記事を社内回覧したり、プリントアウトして現場に設置して頂ければ幸いです。